江戸時代、石見銀山(島根県大田市大森町)で発掘された銀は中国山地を越えて瀬戸内の商都尾道へと運ばれていた。

この銀を運んだ約三十二里の道を「出雲街道」・芸藩通史では「石見路」(「銀山街道」)と呼んでいる。銀の運搬は徳川幕府が崩壊する慶応二年(1866)迄続いた。

石見銀山は大正十二年(1923)に閉山となったが、平成十九年(2007)七月、「石見銀山遺跡とその文化的景観」としてユネスコ世界遺産に登録された。銀の生産の遺構そのものだけでなく、燃料確保のために植林をするなど当時環境なども配慮して自然と共生した鉱山運営を行っていたことも評価された。鉱山遺産としてはアジアで初めての事である。

石見銀山は大永六年(1526)、博多の商人神屋(かみや)寿(じゅ)貞(てい)(神谷宗湛(そうたん)の曾祖父)が日本海を出雲に向けて航行中、銀峯山(仙の山)が明らかな光を放っているのを不思議に思い、採掘調査したところ銀の鉱脈を発見したものであると言われている。

この銀峯山(仙の山)は約百五十万年前の三瓶山の噴火で形作られたもので、石見銀山の鉱床もこの時の噴火のマグマによる産物であると言われている。天文二年(1533)、神谷寿貞は銀吹き(灰吹法)という鏈(あかがね)(銀と土石が混ざり合った銀鉱石)を吹き熔かして銀と土石等の不純物とを分離して純度の高い銀を取り出す方法を考案して、現地での銀の生産を軌道に乗せ、良質な銀を大量に生産するに至った。十七世紀前半、生産が増えて来ると共に大森には二十万人もの人が暮らしていたという。

石見銀山で産出された銀は佐摩村にちなんでソーマ銀と呼ばれていた。

十六世紀中期から十七世紀前半の全盛期には世界で産出された銀の約三分の一を占めたと言われ、その殆どが石見銀山で産出された銀であったという。ヨーロッパの地図にも「銀鉱石」と記されて世界にジパング(日本)の名を轟かせた。

戦国時代には長門の大内氏、山陰の尼子氏、安芸の毛利氏との間で銀山の利権をめぐる激しい争奪戦が繰り返された。一国を維持する経費を捻出するのに石見銀山は必要欠くべからざる財源であった。精錬された銀は当初銀山から約七キロ西に行った日本海沿いの鞆(ともが)浦(うら)(大田市仁摩町)の港まで運び出され、ここから九州博多へ積出されていた。今も港には寄港した船の係留に使われていたという岩をくりぬいた「鼻ぐり岩」(岩礁ピット)が見られる。

永禄五年(1562)、銀山が毛利元就の統治下になると銀は龍源寺間(ま)歩(ぶ)の前の道を西へ十二キロ行った降(ごう)露坂(ろざか)の峠を越えて、西田、清水地区を経て松山地区を抜けて、リアス式の海岸で海が深く比較的波の静かな沖(おき)泊(どまり)・温泉津(ゆのつ)港(大田市温泉津町)に運ばれ、ここから赤間ケ関(下関)に向けて海上輸送されていた。毛利家が中国に雄飛(ゆうひ)することになったのは石見銀山の財源の裏付けがあったのは言うまでもない。

この沖泊の手前にある「温泉津」には江戸時代から変わらないと言われる町割りの中に、現在も二十軒ほどの古い町並みが山の中に肩を寄せ合うように佇んでいる。山陰の基幹道路である国道九号線がこの銀を運び出した道とは別のルートで敷設された事により町並みがタイムカプセルのように当時の風情を色濃く残すこととなった。

この地区には銀鉱石を採掘する当時の鉱夫達も厳しい仕事の疲れを癒したであろう温泉が湧き出ている。現在街道沿いにある「元湯」と「薬師湯」の二つの共同浴場は、ナトリウム・カルシウム塩化物泉の薬効豊かな湯で、源泉掛流しの湯は湯治の湯として人々の憩いの場所となっている。元湯の湯船の壁には地方を巡察の時に詠んだ詩か、芸藩通史を著わした頼杏坪の詩が掲げられている。

温泉地としてこの「温泉津」は日本で唯一の伝統的重要建造物群保存地区に選定されている。

慶長六年(1601)天下を手中に治めた徳川家康は敏腕大久保長安を初代奉行として石見銀山に送り込み、石見銀山を天領として幕府の管理を強化した。

当初、毎年旧暦の十月下旬から十一月初旬(現在の十二月初旬)の農家の農閑期に前年の十月から当年九月中頃までの間に精錬した銀を年一回、まとめて海上輸送で大阪に送られていたが、この時期の日本海は北西の風が強い事と時化(しけ)る日も多く安定的に輸送が出来ないだけでなく波の荒い中での船の運送は危険が伴っていた。

そこで大久保長安はその時期、積雪はあるもののより安全な陸路での輸送に切り替えを図った。銀を大森から中国の山々を越えて運ぶ目的地として安芸の広島、瀬戸内の尾道、福山の笠岡等が候補地として考えられたが、出雲街道と呼ばれていた尾道から赤名峠辺りまでの街道が利用できる事や港町として実績のあった事等から運搬先を尾道に決定された。既存の道を出来るだけ活用し、道が無い箇所は版築工法という真砂土と粘土を交互に重ね塩水で突き固める方法で道幅七尺(二・一メートル)の道を作った。

一里(四キロ)ごとに街道の両側に土を盛って榎や松の木を植え、距離の目安や休憩場所とし、総延長三十二里(約百三十キロメートル)の銀の輸送路を完成させた。出雲街道、芸藩通志にいう石見路(銀山街道)である。

運上銀の輸送は幕府の御用として街道沿った宿駅に課せられた役回りとされた。毎年、宿駅周辺の村々から助郷として馬や百姓(小作)が借り出された。真冬の山の峰々を越えていく命がけの助郷役は農家の長男以下が選ばれ、長男以下に男子がいない場合は庶家(分家)から出す事になっていた。家を出る時は家族と水盃を交わして役に就いたと言われている。

それ程銀の運搬は過酷であったと同時に、輸送にかかる費用は重い負担となって農家にのしかかった。馬を要請された百姓で馬を持っていない場合は馬を何処からか借りて来なくてはならなかった。勿論借料は本人負担であった。

助郷は担当の村から次の担当の村へとリレー方式で繋いでいった。輸送はかなり急な力のいる場所があったので馬だけではなく牛も使われたのではないかとも云われているが、牛が使われたとの記録は見つかっていない。資料によると運上銀の輸送には四百人と馬三百頭で隊列を組んで三泊四日を要したとされている。

銀は五百匁(約二キログラム)ごとに和紙で包み、十貫目(約三十七・五キロ)入りの箱に二十包ずつ詰められ、馬一匹に箱二つを振り分けて乗せ、一つ一つの荷の上には一尺四方の白地に葵の紋を染め抜いた小旗をつけて運ばれていた。

記録されている人四百人、馬百頭(予備馬百頭として)ということで試算すれば、運上銀の総量は二百匹×八十キログラムで十六トンということになる。(但し当時の馬はポニーのように小さかったので背中に積んだのは十貫、箱一つ(約四十キログラム)であったという説もあり、そうすると馬の数は当然増える事となる)大森での銀の生産は慶長七年(1602)では年間四千貫(十五トン)、慶長八年(1603)には年間三千六百貫(13,5トン)との記録があり、この最盛期の産出量であれば当たらぬ数でもない。

しかし寛永元年(1624)にはもう銀の産出量は減少し始め、年間二千二百貫(8,2トン)となっている。尾道に運搬された記録では千貫目(三千七百五十キログラム)、又、宝永五年(1708)の広島県立文書館の古文書では馬は七十頭位(七十×八十で五千六百キログラム)との資料もあり、江戸中期以降は産出量が減少している。

用意する助郷(人馬の員数)についてはその年の銀の運搬量に応じて大森の代官所から各宿駅の役人に事前に連絡、指示があったのであろう。

銀を運んだと言われる行程は、銀を保管していた大森代官所(現石見銀山資料館)を代官以下の役人等に見送られ朝八時(五ツ時)に出発し、町並みを南に抜けて美郷(みさと)のやなしお道の峠を越えて行く。

このやなしお坂と呼ばれる登りの道が銀山街道の最初の難所で銀を運ぶ人馬を苦しめた。これを登り切って急な坂道を南下し、江の川の畔にある小原宿で輸送隊は馬替えと昼食をとった。銀輸送の当日はこの小原宿に大森からの一行とこれを引き継ぐ一行で多い時には併せて千人近い人々と多くの牛馬が集まったという。

九日市(ここのかいち)の宿場

小原宿から三キロほどの行った浜原の街は江の川の上流の三次と下流の江津のほぼ中間に位置することから、川船の中継地として栄え、街には川船を監視する番所も置かれていた。

浜原の街を抜けると、やがて江の川を臨む難所である「半駄が峡」にさしかかる。道幅の狭い崖路で谷底迄が六十七、八間もあろうかという険路を銀輸送の一行は進んで行った。

「半駄が峡」の呼称は道幅が狭いため馬に積んだ荷物を半分にして人が抱えて通らなければ通る事が出来なかった事が由来とされ、「半駄抱(はんだがかえ)」という名も残っていた。

その様な危険な場所を避けて旧JR三江線は旧街道の西側の山を掘削して浜原トンネルを敷設していた。半駄が峡の断崖を通り抜けて、九日(ここのか)市(いち)方面に入っていく。

酒谷口番所跡 石碑

現在の国道375号線を横切って県道166号線に入っていくことになる。入るとすぐ右側を流れる沢谷川の川底に畳岩と呼ばれる正に畳状の岩がある。

その珍しい形状が銀運搬の一行の疲れをしばし忘れさせたかもしれない。銀山街道はその沢谷川の谷筋を東に進んで行くが、この辺りの道筋は今でもはっきり残されていて、川側の路肩には崩落や人馬や荷駄の転落防止の為に植えられた根を張りやすいヤブツバキやカシの樹木が今も残っている。

早朝に大森を出た輸送隊は、夜五ツ(午後八時)に九日市の宿場に到着する。ここが銀山街道の最初の宿場である。

今も本陣原田屋の広大な敷地跡が残されている。運上銀は本陣近くの御銀蔵(おかねぐら)に納められて近隣の住民が不寝番を務めた。宰領は本陣原田屋で、従者は宿場に分宿する一方で、助郷の百姓達は寺社の軒先等で休んだと言われている。

朝六ツ時(六時)に九日市宿を出発して赤名の宿に向う。九日市宿から5・8キロほどの急な山道を登り切ると石見国と出雲国の国境となる。

ここには国境を示す境木が建てられており、今でもこの場所は境木と呼ばれている。この手前に酒谷口番所があった。この番所には天領であった石見銀山領への出入口であったので、銀や銅の流出防止や銀製法の秘密漏洩防止などの目的で幕府の役人が常駐していた。

番所前には街道を跨ぐように屋根付きの立派な構えの「御門」が建っていた。ここからはしばらく平坦な道を進み午前八時頃赤名川原で馬替えが行われた。

赤名は山陽と山陰、出雲と安芸、備後の国境を分ける要衝であることから、ここを舞台に中世には大内氏、毛利氏、尼子氏が覇を競い合って戦いが繰り広げられた場所でもある。赤名の町には現在その幾つかの戦いの案内看板が立っている。

その後、輸送隊は瀬戸の一里塚を過ぎ、赤名峠に入っていく。赤名峠は標高六百八十メートルで銀山街道中の最高地点にあり、街道の難所の一つであった。峠には今も高さ一・七㍍の石柱の三面に「従是南藝州領」「従是南備後国」「三次郡横谷村」と刻まれた国境碑が建てられている。

この峠の直下に昭和三十九年(1964)、山陰と山陽を結ぶ延長五百九十九,八メートルの国道五十四号線の「赤名トンネル」が開通し、松江や出雲、米子等迄のバス道路として活用された。このトンネル内の中央付近が広島県と島根県の県境となっている。

そして平成二十七年三月には尾道市と松江市の国道九号線を高速で結ぶ「やまなみ街道」が開通したことで、この峠の道路(トンネル)を利用する車はめっきり少なくなって、近くにあった大型のドライブインも閉店を余儀なくされた。ドライブインのあった場所は現在更地となっていて新旧の街道の時代の流れを感じさせる。

峠を越えると備後国横谷村室となる。万右衛門坂を下っていくと国境番所があった。この番所は享保十一年頃に設置され御禁制品の抜け荷の取締り、不審者の通行の取締り等国境ならではの任務を担当していた。文化七年には地元の百姓が番に当たっていたという。

室には伊能忠敬も銀山街道の測量の為に泊まったとの記録も残されている。室を過ぎて仏ケ峠の山を越え布野川沿いに進んで行くと布野宿に入る。布野宿は瀬戸内と山陰を結ぶ陰陽の交易の要地として早くから栄え、宿駅として上布野には伝馬二十五匹が常置されていた。

赤名宿から赤名峠を越えて次の宿泊地である三次宿までの助郷は赤名(広瀬藩)を中心とした二十一ケ所村の百姓達が運搬の役を負っていた。この役は布野宿で火災が起こる前までは布野宿で終わっていたが、火災以後は三次宿迄となって、いつの間にかこれが定着してしまっていた。

難所の赤名峠を越えて布野宿から三次宿間の運搬距離が伸びたと言う使役に耐えかねた赤名宿他二十一ケ村の総代が連名で、銀の運搬は元通りの布野宿迄にして欲しいと布野村を相手取って幕府に訴えた。「赤名愁訴」と呼ばれている事件である。

助郷の百姓にとって前日から前々日に借りて来た馬と共に赤名宿(泊)で待機し、当日の朝の五ツ(八時)頃受け継いだ荷を赤名宿から赤名峠を越えて三次宿迄の約六,五里の道のりを踏破して三次宿に着くのは夜の四ツ(二十二時)頃であった。

当日は三次に泊まり、翌日赤名宿に帰って赤名宿で泊まることになる。翌々日在所に帰り、借りて来た馬を返しに行く。無論、馬の借料や赤名・三次での滞在費は自己負担であり、百姓達にとっていくらお代官様のご指示であろうとも、おいそれながらと訴えたくもなる労苦であった。

結末(けつまつ)は約十年の審理の結果、赤名宿側の敗訴となった。現代でも同様であるが「前歴踏襲」との慣習で一度決められた事を覆すのは難しいと言う事なのであろうか。

布野宿を通過して天細(あまのうず)女命(めのみこと)が布野で休息したということに由来する知波夜比売神社を左に見て神野瀬の渡しを渡り、山家の一里塚からのゆるやかな坂を下がっていくと西城川に突き当たる。

ここから三次の町までは現在の西城川沿いの道路よりも上部にあって、宮の峡と呼ばれる川崖の上の道を進んでいた。夜四つ頃(二十二時頃)到着した輸送隊はこの三次で二日目の宿をとった。

三次市史によると三次は中世では三吉との字を当てることが多かったが、寛文四年(1664)将軍からの浅野長治宛ての朱印状に「三次郡」とあったために以後は「三次」の字を当てるようになったとある。

三次は江の川水系の馬洗川、西城川、可愛(えの)川が巴(ともえ)をなして流れ込んで出来た扇状地が町となったものである。今も夏から秋にかけて外気と川面の温度差から霧が発生し「霧の里」とも言われている。

中世末期には三吉氏の比熊山城下町であったが、江戸時代に入ると福島正則の家臣尾関正勝の統治下に置かれた。元和五年(1619)以後は浅野家の所領となって、寛永九年(1632)には初代藩主浅野長治が三次地方を中心に五万石を与えられ、広島藩三次支藩の城下町として水運を生かした備北の要衝として栄えた。

三次宿に入る前に輸送隊の一行を町奉行所の役人や町年寄り等が宮の峡まで出迎えた。

運上銀は旧広島銀行三次支店跡地付近にあった本陣の堺屋の裏の蔵に納められた。一行の宿泊先は御客屋(おきゃくや)(御茶屋でなく)と呼ばれて大きな商家を営んでいたその堺屋であった。

堺屋は町の中心である五日市町のほぼ中央にあって、幕府の御用だけでなく藩の公用の休憩・宿泊所も勤めていた。幕末の資料では宿は堺屋ではなく田利屋に変わっている。

浅野三次藩の浅野長治の娘阿(あ)久里(くり)姫は松の廊下で刃傷に及んだと言われる赤穂藩浅(あさ)野内(の)匠頭(たくみのかみ)(浅野(あさの)長矩(ながのり))に嫁いでおり、長治が創建した三次浅野家の菩提寺である鳳源寺(ほうげんじ)には阿久里姫の遺髪塔と阿久里姫が内匠頭に輿入れする時、三次迄お迎えに来た大石内蔵助が植えたと言う桜の古木があって今も季節に名残りの花を咲かせている。

三日目、朝六ツ時(六時)三次を出発して岩神の渡し付近から対岸の十日市に渡り、南畑敷にあった安国寺市を過ぎると三良坂の町に入る。三良坂の町を抜け藤坂を登って粘が峠を越えたところに塩野一里塚があった。

一の渡の近くの榎(えのき)を目印にして馬洗川を渡り一日(ひで)市(いち)に入る。榎の大木の根元は落雷の際の避難場所でもあったという。(当時はそう考えられていた)一日市は中世の頃吉舎を支配した和智氏の居城南天山城の城下町として栄えていた頃の町割りの一つである。馬洗川に沿って進むと吉舎の中心部の入口にある下素麵屋(しもそうめんや)の一里塚(現在は片側に枯れた幹の部分が残っている)があって、これも町割りの一つの七日町にあった庄屋清十郎宅(泉屋)で昼食取った。

現在吉舎歴史民俗資料館には一里塚にあった松の幹の部分と当時吉舎宿が銀を運搬する宰領達に振舞ったという豪華な食事(食品サンプル)が展示されている。

金平糖が多かったというお菓子や御酒迄ついたこの豪華なメニューはこの吉舎宿だけのものでなくどの宿駅でもこのような接待が行われていたという。銀の付け替え後銀の輸送隊は庄屋等の見送りを受けて、東に進み、宇賀峠を越えて甲奴に入る。

頂上手前の中山一里塚を登り切った宇賀の辻堂の先で尾道に向かって南下するルートと、上下から府中を抜け笠岡に至るルートに分かれている。途中の上下の町は石州街道の宿駅とされていたが、この笠岡に至るコースが実際に使われた資料は残っておらず、尾道ルートの予備ルートであるという説が有力である。ただ笠岡に抜ける上下の町は当時幕府の天領として代官所や陣屋等が置かれおり、宿場町としても発展していた。

上下商人は金融業を営む者が多く、代官所や陣屋が銀山で産出する銀を元手に商人に委託して貸し付けが行われていたとのことである。現在、町の中心部は電柱の地中化が終わって、家々のうだつや虫小窓等(など)当時の古い街道の風情を色濃く残している。

尾道ルートは広石を過ぎ、小童の頼藤に出て柴峠を越えると世羅の村に入る。そして新山の東を回って三日目の宿泊地である甲山の町へと下っていく。

文治二年(1186)後白河法皇が今の広島県世羅町を中心とする荘園大田庄を源平合戦で亡くなった人々を供養する為の祈祷料の財源として高野山(和歌山県)に寄進されたことで、高野山は現地の古城山山麓に龍(りゅう)華寺(げじ)及び金剛寺、丹生神社を中心として政所寺院を建立した。甲山はその門前町として栄えてきた。

甲山宿には三泊四日の中で輸送距離最長の十里の道のりを終えて夜の四ツ(二十二時)頃に着いた。甲山での御茶屋は庄屋市朗右衛門宅(加儀屋)であった。幕末には宿は本陣横の尾道屋に変わっている。御銀蔵(おかねぐら)は御茶屋から少し離れた現在の龍華寺総門を入った右側にあった。

朝五ツ時(八時)甲山を出発して宇津戸からは御調町大原、宇根を通って南下して行くと公文に入る。公文には辻堂と常夜灯が建っている。リョウビミツギの社屋の東横を抜けると高尾に入るが、高尾の路傍には宝形造(ほうぎょうづくり)をした屋根の中心に宝珠露盤のような装飾が施された瓦葺の辻堂が建っている。辻堂から現御調(みつぎ)高校の手前にある急坂も気が抜けなかった。

この辺りには都から大宰府を結ぶ大路であった古代の山陽道が走っていて、これと交差するように大田庄からの年貢米を尾道浦へ運んだ南北の道があったことから、近くの道の駅の名を「クロスロード御調」と名付けているのは云い得て妙である。

御調川を渡って市へと向かうが、御調川が江戸時代にはよく氾濫して橋が流されてしまうので橋が架けられていなかった。そのため輸送隊は川底に置き石や板を並べ、その上を歩いて渡った。現在、輸送隊が川を渡ったのではないかと思われる場所に当時の状況を偲ぶように川底に石が並べてある。

一行は御調川原で馬に積んでいた銀の付け替えを行い、昼休憩を取った。今は辺り一帯の河川改修や宅地造成が進み、当時を思い起こす手掛かりは残されていない。御調川を渡り終えた辺りを「芸藩通志」では「市尻」としている。「社倉」もあったとされているが芸藩通史には記されていない。奥に進むと直ぐに事代(ことしろ)主命(ぬしみこと)を祀った胡(えびす)神社がある。

寛延二年(1749)目代屋弥藤次という人が雲州国美保岬の美保神社に参詣して御分霊を拝受し、ここに奉祀したとされている。事代主命と同一視されている恵比寿様に因んで地元の人は親しみを込めてこの辻堂を胡(えべっ)さんと呼んでいる。銀山街道は旧国道184号線の東側(町並みの裏側)を通り金毘羅さんの常夜灯に向かっている。街道跡は確認出来るが民地にもなっており通行は困難となっている。

旧国道184号線と府中に抜ける国道486号線が交差する東南角に「照源寺」があった。この照源寺は備後三大真宗寺院の一つで、毛利氏と織田氏との木津川口の戦いに兵糧や火薬、馬などを石山本願寺に送ったと言われている。市村の町並(旧国道184号線)を南に進んで行くと街道沿いに大きな金毘羅大権現の石碑が建っている。町並みの東側を通っていた銀山街道はこの手前で旧国道184号線と合流している。金毘羅さんは横を流れている諸原川の水難防止、地域の守護神として、村人が交代で灯明し、当時は街灯の役割も果たしていたのであろう。弘化四年(1871)建立と刻んである。街道を進んで行くと亥の子祭に使われる幾つかの猪子石が置いてある祠が建っている。

旧暦の十月の最初の亥の日に幾人かの子供達が猪子石(一キロから十キロ)を結んだ荒縄を持ち合い、「繁盛せえ、繁盛せえ」の掛け声と共に石を上下させて地面を突く所作を繰返して家々を回って行っていた習わしが思い起こされてノスタルジックな気分にさせられる。市村の外れ(入口)は「市頭」と呼ばれていて、当時「高札場」があったという。

この東側にある標高227メートルの雲雀山城を巡っては備後の守護であった山名氏、三次から下って来た三吉氏、山陰の尼子氏、三原の小早川氏、国人である杉原氏が激しい戦いを繰り広げた。各陣営にとって交通の十字路であり、名前の通り「市」も立って繁栄していたこの市村が戦略上重要視されていた証左であろう。

三吉氏の家臣であった城主の池上氏の菩提寺である本照寺が麓(ふもと)にあり、その東側の山の中腹に地元の人が殿様(とのさま)墓(ばか)と呼ぶ苔むした池上氏の累代の五輪塔が十数基並んでいる。池上氏が元々は諸原谷にあった照源寺をこの石原谷辺りに再興したものである。

街道を道なりに進んで行くと旅の行き帰りに旅人が安全を祈願したという山肌の岩をくり抜いた祠の中に岩屋観音が祀られている。観音堂と呼ばれている西向きの観音様である。芸藩通志では「岩屋堂」として載っている。

東畑の古道は諸原川の氾濫を避けたからなのか国道184号線の東側の山の斜面に沿って基準の幅七尺程の路が緩(ゆる)やかな登り勾配で南に続いている。

市村を過ぎて畑の峠に向かう畑の古道の途中に一里塚跡の標識が立てられている。残念ながら現在は両側の土盛り(塚)も榎も松の木も何も残っていない。芸藩通史ではこの位置を「新道尻」としている。畑の古道の突き当り(民家の倉庫)から東側に伸びている道路の奥の集落は平家の落人の里とのことである。

畑の峠の手前の集落は今も「上徳(じょうとく)」と呼ばれているが、芸藩通志にはこの辺りに享保の飢饉を契機にして考え出された「社倉」が記されている。享保の飢饉は享保十七年(1732)西日本を襲った飢饉で、暖冬に次ぐ冷夏と虫害が原因で米の大凶作が発生した事から、新米を各農家の田の規模に応じて割り振りして拠出させ、飢饉用として「社倉」にストックしていたものである。

尾道町では天保の飢饉の際、豪商橋本家が貧民救済の為、天保八年(1837)菩提寺である慈観寺(長江)の建て替えを行い、働きに応じて賃金を支払った事で一人の餓死者も出なかったという話が残っている。

畑村の峠は尾道から市までの最高地点(H=225メートル)である。この畑の峠では大正時代に尾道鉄道や旧国道184号線を敷設(ふせつ)する際、鉄路や道路の敷地に必要最小限の幅でしか掘割(ほりわり)していなかったので、銀山街道は国道東側の山の中に取り残され荒れ放題の竹藪に埋もれてしまっている。

山の中の通行は厳しいが、倒木ならぬ多くの倒竹の中に崩れかかった辻堂(地蔵さん)や石垣の遺構の石が点在する番所跡(代官所跡とも?)が残されている。平成十七年(2005)三月、御調町が尾道市に編入される迄はここが村境になっていた。

番所は旅人の出入りを監視していたのであろうか。それともこの辺りには山賊がいたと言われているのでその取締りをしていたのであろうか。峠を過ぎてしばらくすると馬地蔵が祀られている。

地元の人から馬頭観音と教えて貰ったが、憤怒の面は無く頭上に馬頭をいだくとの姿ではないのでにわかには信じ難い。銀を積んでいて犠牲になった馬を弔ってのものか、道祖神的なものか由緒は不明であるが、街道の名残りを感じさせる地蔵さんである。しばらく進んで行くと右手の石垣の上に常夜灯がある。街道沿いにあったものを移設したもののようで民家の敷地内に建っている。

芸藩通志では尾道から世羅迄に五つの急坂があるとしているが、畑村の絵図ではこの辺りをその一つである「隔年坂」と書かれている。ここは山の中腹を横切るように道が続いており、そんなに高低差も無く比較的楽に歩いて行ける。急坂とは言えない。

むしろ「新道尻」の一里塚から畑の峠までのダラダラ続く登り坂の方がきついように思える。一旦谷間(たにま)まで下り切ってから芸藩通志のいう「登り二町」の東側の斜面を登り切ると銀山街道は国道184号と交差しているが、銀山街道はさらに対面の山の中へ続いている。この辺りの登り坂の事を「隔年坂」と言うのであろうか。

矢張り急坂の一つとなっている槇(まき)ケ(が)峠(とうげ)手前迄は放置された竹藪等で通行は難しい。その為国道184号を南下して東の槙ケ峠を目指す事になる。

国道の左側は元々は谷であったが、大正期尾道鉄道敷設の際の残土で埋立(うめた)てられているので、当時は山の中腹を横切って登っていた銀山街道を迂回路はそれ程高低差無く横に見て歩いて行ける。迂回路も峠までは登りではあるが確かに左側の山の樹々の間に所々銀山街道らしき道を確認することが出来る。

芸藩通史で説明されている「六町登り降りなり」との槇ケ峠が畑村と市原村との村境になっている。峠を下ると直ぐに、やはり芸藩通史にも載っている槙ケ峠池が右側に確認できる。峠道を過ぎると急に視界が開け、平成十二年(2000)頃に圃場整備されたという広々とした市原の田畑が見渡せる。左側の「天神池」の土手の東側が現在竹藪になっており、芸藩通史にはその南側に「社倉」が書かれている。又、その南側は旧庄屋(平田家)さんの屋敷となっている。

穏やかな下り坂を下り切った曲がり角に辻堂(茶堂)と尾道石工による狛犬が頭に乗った常夜灯(金毘羅燈籠)が建っている。槙ケ峠を越して来た銀運搬の一行もここで一息入れたのかも知れない。道路の拡幅でその位置は確定出来ないが、少し登った辺りに昔お堂があったという。おそらくこの辺りが芸藩通志の言う「堀越の一里塚」があったのではないかと近くの売店(屋号が「花の迫))の奥さんが古老の話として教えてくれた。

更に進むと戦国時代この辺り一帯を支配していた鷲尾山城主の杉原信平が勧請し、その子孫である杉原元恒が再興したという弊(ぬさ)高八幡(こうはちまん)神社の横に出る。杉原元恒は権現山城(千光寺山城)築城したと言われる人物でもある。

神社入口は閉校となった木ノ庄東小学校(現幼稚園)の門と隣接している。道の角には今来た方向が「市」、真っすぐ進むと「府中」との石の標識が立っている。街道はここを右(南)に曲がる。

地元の人が現在「東池」と呼んでいる芸藩通史に記されている「東谷池」を右に見て、突き当たった右角に伊予兼(いよかね)の「辻堂」が建っている。「四つ堂」「地蔵堂」とも言われて身代わり地蔵、延命地蔵尊とされている。隣家の旦那さんに「近くに鍛冶屋があったと聞いているが」と尋ねると、「石(いし)畦(ぐろ)の廣(ひろ)保(やす)さんなら知っている」ということであった。

広島藩では正保年間(1644~1648)市原村を含む御調郡藺草十四ケ村を織村に指定し、幕府に献上する「献上表」はこの一四ケ村以外では織れないようにしていた。技術を漏洩(ろうえい)させないようにするため織村の人は他領との婚姻も許されなかった。

稲と藺草の二毛作で農家の人は年から年中休む間も無く苦労した話が今に伝わっている。伊予兼を南行して山陽道の高架下を抜けると白江村に入る。銀山街道は木頃川に沿って南東に伸びている。南下してきた中世の山陽道が北東から南西に向って通じていたのでここでも街道が交差して十字路になっていたことになる。白江村も藺草十四ケ村の一つで献上表の生産地であった。

伊予兼谷の入口には大きな水車の回る福本屋という豆腐屋さんがあった。福本屋さんを過ぎて左(東)に進んで行く。土居橋辺りから街道は藤井川を離れ山裾を通っている。「暴れ川」と呼ばれて度々起こる藤井川の氾濫を見越してのものであったようだ。明治時代頃迄はこの藤井川には船が行き来していて、この辺りに船着場もあったという。

白壁の立派な門構えの邸宅(末平家)は屋号を「大江」と言って、その祖先は桓武天皇より「大江朝(あ)臣(そん)」を賜り、鎌倉幕府の初代別当であった「大江広元」に繋がっているのであるという。室町時代には木梨鷲尾城の学問や剣道の指南役として迎えられたという。この辺りの大地主であったが戦後にその多くは手放してしまったと、その末裔である神奈川県厚木市に在住の旧姓末平さんが語っている。

芸藩通志には白江村北側の山間(やまあい)を「大江谷」としてある。土居橋から南東方向に現在は「木村病院」となっている「藤の木」との屋号で呼ばれていた庄屋さんがあった。芸藩通史ではその南側の山を「藤の木山」としており、その麓に「社倉」が記されている。

街道脇の岸壁上に「竹田荒神社」が祀られている。俗に石割荒神とも言われ、七年に一度行われる神楽年には柴(さい)燈(とう)の中で焼いた石を素手で割って、その割れ具合で農作物の豊凶を占う神事が行われている。境内には鹿島神宮(鹿島大将軍)が祀られている。末平家の「大江家元禄古地図絵」ではこの神社の脇にも「辻堂」が記されているという。

江戸時代、白江村から三成村に抜ける銀山街道の宮前橋が老朽化したので文政十年(1827)土橋から石橋に建て替えられたが、翌年洪水の為又崩れてしまった。石橋に戻すと多額な費用が要るので元の土橋で再建されたと「内海家古文書」(御調郡の庄屋さん)に書かれている。

宮前橋を渡り藤井川沿いの道を進んで行くと、旧小川鉄建横に三成八幡神社の「お旅所」の燈籠がある。三成八幡神社のお祭りには三体の神輿が本殿から御神体を乗せてここ迄渡ってきている。昔は大きな黒松が立っていたが、枯れてしまって新しく植え替えられている。

三成八幡神社には元禄の役で松浦半島の名護屋に向かう途中、秀吉がここで休息をしたのではないかとの話が伝わっている。三成村に入ると六地蔵と六十六部供養塔が建っている。

区画整理の際、近在から集めたものか猪子石も宝珠も置いてある。享保十年(1725)建立された六地蔵は一説には村境の神として、往来する人々を見守る神でもあったようだ。又、子供の健やかな成長を祈る地蔵さんでもあった。

六地蔵の脇にはひときわ目立つ六十六部の供養塔が建っている。「寛延二年(1749)三成村孫七」と刻まれている。「六十六部」とは鎌倉末期に始まったもので「法華経」六十六部書き写し、全国六十六ケ所の霊場に一部ずつ納経し満願成就する巡礼であった。尾道市内の正授院にも六十六ケ国廻国を二度成就した豪商笠岡屋の小川壱岐守の六十六部供養塔が二基建っている。

藤井川沿いに進むと金毘羅常夜灯が見えて来る。常夜灯は川に向いているので銀山街道は常夜灯と藤井川の間を通っていたと思われる。この常夜灯は街道筋に建っている事から、旅人の安全祈願や讃岐の金毘羅さんへの信仰心、藤井川の治水祈願、地域の安泰を祈り建立されたものであろう。常夜灯の台石には盃状穴が見られる。信心深い人達が固い棒状のものを使い、毎日願い事を唱えながら叩いた跡である。江戸時代に盛んになっていたが、大正時代になって廃れていったようだ。

ロマンコーヒー店の南側から国道184号を横断すると直ぐに「社倉跡」の標示板が立っている。この「社倉」がある辺りの地名を芸藩通志では「横尾」として載っている。何れの村も「社倉」の位置は概(おおむ)ね村の中央付近に建てられていることが分る。

「社倉」前を進んで行くと銀山街道は旧国道183号線と合流する。三美園口のバス停手前には一里塚の立て看板が立っている。

尾道からの里程として石見道の最初の一里塚がこの大日山の麓にあった。現在大日山は「ひよりが丘団地」となり塚跡は残っていないが、かっては「みなり技研」の工場裏に庚申(こうしん)松(まつ)と呼ばれていた大きな黒松(看板の写真)が残っていた。

再び国道184号を横断して南東方向に進んで行くと「番所跡」との立て看板ある。案内にはこの番所では畳表の抜け荷を監視していたと書かれている。番所は国道交差点手前の右側の石垣の上(山本家)であったとの話もある。

通称「小登坂」の大迫団地を通って、芸藩通史では三成村「大登坂一町險(険)なり」と載っている現在の三美園、尾道ろう学校辺りの急坂はかなりの勾配で骨が折れる。当時は疲れた旅人を狙いすましたようにこの辺りに山賊がいて治安が悪かったと言う。

坂を上り切った峠には東向きの社(やしろ)が立っている。街道は現道よりもう少し東側の現在は駐輪場となっている辺りを通っており、社も街道を前(東)に見て建っていたと言う。街道は南にある旧尾道高校の校舎の方向に向って伸びていた。

校舎を抜けた街道は一旦南東に坂を下って再び坂を登って行く。芸藩通志巻九十六の「官道驛站」石見道で紹介されている栗原村の「鳥迫坂登り二町」である。(但し、芸藩通志の「石州往還」では「馬廻坂」となっている)

坂を登り切った峠には京塚(経塚)地蔵の祠がある。尾道の豪商笠岡屋の小川道海がこの辺りで野晒しになっていた天正十七年(1589)建立銘の納経立石(別名・経塚)又はイボ地蔵をお社を造ってお祀りしたものであるという。一方、ここは昔の処刑場で、近くには首を洗った(切った刀を洗ったか)と言う池もある。但し、芸藩通志には経塚池は書かれているが、京塚(経塚)は書かれていない。

遺体は鳥葬であったそうだ。処刑者に付添って来た近親者達はこの手前の世計橋(よはからいばし)(世別れ橋)迄の同行は許されていたと言う。近くにあった正授院さんが名付けたのではないかと言う処刑者の戒名が書かれたお札が御堂の中に大事に保管されている。

進んで行くと六本松地蔵の地蔵堂がある。少し前までは御堂の裏に名前の由来になった松の切株が残っていたと言う。ここの坂を下った正授院辺り迄、町役人や町年寄等が正装して輸送隊一行を出迎えていたことから、その前にこの御堂辺りで休憩を取ると共に全員身なりを整えたそうだ。

峠を下り切って、今のバイパスのアンダーパスを抜けた東側に当時は正授院があり、その先の銀山街道が国道184号線と交差する辺りに辻堂があったと言う。芸藩通志にはこの辺りを「世計(よはかり)」と載っている。長江三丁目のファミリーマート向かいのお堂は江戸中期に出来たもののようである。

向峠を越えるとゴールは目の前で、長江の町並を南に向かって下って行く。藺草の問屋街であった手前の溝川小路入口には安政六年(1859)に造られた道しるべの石碑が建っている。南面に「左いづも往来」東面に「右天満宮道」と刻まれており、長江通りが出雲街道の本道であったことが解かる。福善寺下(西側)の街道沿いには昭和の中頃まで畳表問屋が立ち並び、ここを通ると藺草の香が漂っていた。

今も虫小窓のある問屋の建物等が残っていて街道の名残りが感じられる。銀山街道は浄土宗の安養寺(今は廃寺)の守り神であった荒神社(御本尊は毘沙門天)前を通って、現在は山陽本線と国道2号線で分断されているが、当時は丹花丘陵を越えて丹花小路を抜けた所で西国街道(現在の本通り)と合流していた。

その途中に当時は街灯の役割を果たしていたであろう常夜灯が今も建っている。この丹花小路と西国街道が交差する角に「飴屋」さんがあって「子育て幽霊」の民話が今に伝承されている。

尾道の十四日(とよひ)町(まち)にあった本陣の笠岡屋が銀山街道の終点で、「運上銀」を引き渡せば輸送隊の三泊四日の任務は終了となった。

尾道では町が豪商達を中心にして管理されており、町の治安は広島藩の町奉行が任じられる以前から町年寄(町方から出す自治長。尾道町では久保町、十四日町、土堂町の各町に一人ずつ、計三人いた)と組頭(年寄の補佐役。一町に二人。尾道町には三町で計六人)、月行司(組頭を助ける。有力商人の中から選ぶ。

一組頭に五人、尾道町で三十人)が設けられ、町年寄の指導の下に月々の御用を勤め上げていた。

正徳五年(1715)に町奉行所が置かれると、町年寄ー組頭ー月行司は公的性格を持つようになって、この体制で藩のお触れや指示の伝達、税の徴収など実質上尾道の町を差配した。運上銀の管理もこの体制により自主的な管理が行われた。

十四時から十五時頃(少し早いような気がするが橋本家文書による)尾道の豪商の一つであった本陣笠岡屋に着いた運上銀は笠岡屋の裏門から運び入れられた。その際、町年寄泉屋(葛西家)善右衛門、鰯屋(勝島家)九次郎が立会って銀高と銀箱の印符を改めたのち蔵に入れ、年寄組頭次郎右衛門が蔵の錠舞を閉め扉に封印し、鍵は泉屋善右衛門が預かった。

その後宰領衆(運上銀運搬の責任者)には笠岡屋で宴席が設けられ、広島藩より来ている銀送りの奉行も同席した。室津(兵庫県)への船頭にも別室ではあるが相伴に預かった。宴席は夜の十時頃まで続いた。

笠岡屋(小川屋)石垣跡

運上銀の警備は厳重を極め、運上銀が尾道に入る前日から運ばれてくる通り(道)を清掃し、町内を夜は勿論昼間も火廻りが二人で火の用心を促す事になっており、自身番は一ヶ所に四人に増員して警備を強化した。

御銀蔵の西と東には不寝番として六人を配置し、笠岡屋も家の者三人に警備を担当させた。月行司の夜廻りは二人組で提灯を持って午後八時から二時間おきに見廻りを行った。蔵から東は城戸屋、西は荒神堂小路の角迄の家々には行燈(あんどん)を出させた。年寄組頭次郎右衛門も深夜二時に夜回りをした。

特に蔵の付近は念入りに巡回している。天明七年(1787)青木氏収蔵文書、及び文化二年(1805)の橋本家文書には運上銀を運び入れた蔵の中に猫一匹を入れ、蔵を封印しているとの記述(広島県立文庫館蔵)も残っている。ネズミが銀をかじらないよう猫に張り番させたということか、それほど銀の保管・管理には厳重を極めた。

「銀座」発祥の地

翌日午前六時から七時頃、住吉浜(現在の住吉神社)で船奉行は蔵から出した銀高を確認後、受領した旨の証文を発行し、それまで町奉行が持っていた預り証と引き替えた。その後、運上銀は船に積込まれ、午前八時から十時頃天領の室津に向け出帆した。

この船は「安芸守様の御船」とあることから広島浅野藩が用意し差し向けたものであった。運上銀の多かった江戸初期から中期には百石積みの十端帆と十一端帆の二艘が用意され、一艘に約十石から十五石(千五百キログラムから二千キログラム)、二艘で約二十石から三十石(三千キログラムから四千キログラム)の運上銀が積込まれたという年もあったという。

寛永元年(1624)頃から大森銀山での銀の産出量が減少していくが、銀山街道での輸送は徳川家が大政奉還する直前の慶応二年(1866)迄(長州が奪還する迄)続いた。

元禄五年(1692)の尾道の泉屋善右衛門文書には銀奉行であった後藤覚右衛門の手代稲塚平兵衛から銀山御用宿として指定を受けていた尾道の石見屋七郎兵衛(尾道常称寺の檀家)に宛てた手紙が残されている。

「後藤様の指示で私稲塚が大森の役所へ前もって行くことになったので、尾道から大森までの宿及び休憩所、必要な人馬(馬は五頭、人は六人)を滞りなく手配しておくよう村々の庄屋に申し伝えておくよう」その稲塚平兵衛一行八名(稲塚の御内儀含む)が尾道に着いた時、石見屋九兵衛は羽織袴で港に出迎えに行き、その日の宿泊先である石見屋へ案内した。

一行が石見屋に到着すると尾道の町年寄泉屋善右衛門、庄屋の又右衛門の二人が羽織袴で正装をしてまかりこした。

すると稲塚から「先日馬は五匹用意しておくように頼んでいたが、荷物が増えたので六匹にしてもらいたいとの指示があった」というものである。石見の銀は幕府にとって幕藩体制維持の貴重な財源であった為、(又、その様にすりこまれていた為か)幕府直属の銀山の役人に対しては手代にさえ腫れ物に触るような下にも置かない扱いであった。

又、嘉永七年(安政元年(1854))十一月四日、五日に起こったマグニチュード8,4の安政地震について、十四日町の木綿屋阿蘇家文書には「嘉永七年富浜地震」として「今日石州御銀出申すに付き それに就きては是迄石州御才領に御〇〇〇来候処 当御大険中相止め候ようの事にて 云々」と記されている。

安政の大地震は前代未聞の地震であった。幸いに大津波や家屋の完全崩壊多発等の大被害はなく、死者も出なかったとはいえ、この時阿蘇家は組頭であったが特に銀の輸送の事を取り上げて記録している所に、銀の運搬が尾道町にとって難儀な神経を使う事柄であったことが分る。

尾道から大森迄の運上銀渡しの役人の復路の行程は二泊三日で往路より一日早くなっている。尾道を出発後甲山で休憩をして吉舎で宿を取って、次の日は赤名に泊まり小原で休憩をして大森に到着したようである。

尾道から船で室津に運ばれた運上銀は大阪を経て五日をかけて京都に運ばれた。

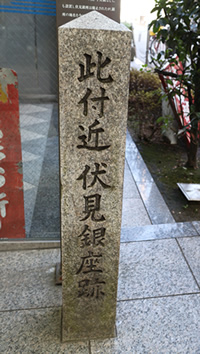

関が原の戦いが終った翌慶長六年(1601)五月、伏見城に入城した徳川家康は、後藤庄右衛門・末吉勘兵衛を銀座取立に命じ、伏見の大手筋と両替町通りの一角に銀座屋敷、政所を設置し、有力商人の座人が集められ、銀座会所、座人屋敷が建ち並んだ。

そして家康はここに大阪堺の銀商湯浅作(ゆあささく)兵衛(べえ)常(じょう)是(ぜ)(後に大黒との姓を家康に与えられた)を呼んで慶弔豆板銀、慶長丁銀の鋳造を開始し、全国統一貨幣として流通させた。

慶長十三年(1608)伏見銀座はこのあと京都市中京区の両替町に移されるが、現在伏見を東西に走る大手筋界隈には当時を偲ぶ「銀座町」「両替町」の町名を今にとどめている。

京阪本線伏見桃山駅から大手筋を真っ直ぐ西に歩いていくとすぐに「此付近伏見銀座跡」と刻まれた石碑が右側に建っている。この地こそ日本で最初の「銀座」という名前の発祥の地なのであるが、大森銀山で掘り出された銀鉱石が運上銀として多くの人の手を介してここまで運ばれてきて貨幣になっていたのかと思うと、「長い旅路よくぞここまでご苦労さまでした。お疲れさまでした」と思わず頭が下がる。

平成三十年と三十一年に「銀山街道」(銀の輸送路)を日本遺産にしようと銀山街道に関わる沿線自治体が共同で文化庁に申請したが、提案したストーリーのインパクト不足か、自治体の足並みの乱れ等もあってか、○○街道との提案に新鮮味が欠けたのか、結局不採用となった。

銀山街道の総てを踏破したわけではないが、銀山街道が手入れされてきちっと残されている場所がある一方、既に家が建っていたり畑や道路になっていたり、雑草に覆い被されてしまって分からなくなっている場所もある。

銀山街道の保存整備については民間のボランティア活動の努力だけでは限界があり、地元で語り伝える人達も居なくなっていくことも心配される。官の力も借りながら貴重な歴史的日本遺産でもある銀の輸送路・銀山街道をどうかして後世に整備し伝え残していきたいものである。

PF

笠岡屋

尾道港は広島藩の外港として大阪蔵屋敷への年貢米等の積出港となっており、「芸州藩の台所」として多くの豪商達の経済活動が活発であった。笠岡屋(小川家)は桃山・江戸時代にかけて大西屋(渋谷家)と泉屋(葛西家)に並んで毛利氏以来の尾道三大豪商の一つであった。本邸が「本陣」に当てられており、大名、公家、幕府役人の宿泊所となっていた。屋敷は南北四十八間、表六間、裏八間の坪数三百六十八坪の、本通りから米場町までの奥行の長い大豪邸で、狩野永徳の襖絵もあったと言う。玄関にはかって千光寺山城にあって尾道を支配していた杉原氏の木戸門を移築していた。明治三十九年(1906)、十七代目が亡くなられて以降、家は絶えてしまっているが、現在、笠岡屋の屋敷跡地脇は小川小路(しょうじ)と名付けられている。その小川小路には「本陣跡」の表示が建っており、屋敷蔵の石垣の一部も残っている。

出雲屋敷

市内には運上銀受渡しの役人が泊まっていたのではと言う出雲屋敷も残されている。現在この出雲屋敷は一棟貸しの旅館になっている。母屋は二階建てで入母屋造り、一階と二階に茶室があり、一階の茶室は「聴(ちょう)松(しょう)庵(あん)」、もう一つは一階が待合になっている二階建ての珍しい造りで「土足(どそく)庵(あん)」と呼んでいる。江戸時代は尾道の山は寺や神社の聖域となっていて建物は建てられなかったが、出雲からの役所ということで出雲屋敷だけは許されており、唯一山の手にこの建物が建っていた。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。

歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。

大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。

>>管理にオススメの観光スポット