尾道(1)

吉井勇は「もう再び世に起つことのできる日は廻って来ずこのまま落魄(らくはく)の果、何処かで野垂れ死にをするものとしか思われなかった。

それで土佐の猪野々(高知県香美(かみ)郡在所村)という山の中に数年の間(昭和八年八月より)隠棲するようなことになったのだが、猪野々と東京とを往復する度毎に、いつも大阪には数日滞在して、所謂「憤(いきどお)り酒」を呷(あお)っては、僅(わず)かに暗澹(あんたん)たる人生に対する鬱(うつ)を散じていた。」(満身創痍)

吉井家は祖父の維新の功により伯爵という爵位を持つ華族であったが父の事業の失敗から家は徐々に没落していた。(昭和二年十月、父幸蔵没)勇は昭和五年十二月から妻徳子とは別居生活を始めていたが、追い打ちをかけるように昭和八年十一月に徳子が関わる性的スキャンダル、不良華族問題(ダンスホール事件)が明るみに出て訓戒処分を受けた。この間に親しい友人も亡くなっており、自暴自棄になって猪野々に隠棲したのである。勇が四十九歳の事であった。

「われとわが野(の)晒(ざら)し姿まざまざと目にこそうかべ夜半(よは)のまぼろし」

「やがてここにわれや死ぬると思ふとき猪野々の里も野ざらしの里」

「かなしきは人のゆくすえこの夏も奈翁(なおう)(ナポレオン)の伝を読みて泣かまし」

猪野々での暮らしは勇の心を和ませたが、それでも寂しさからか流離(るり)の思いは止まず旅心をかきたてられて昭和十一年の四月十日から「歌行脚」と称する旅に出た。

当時短歌新聞社の愛媛支店にいた和田義一氏(弧村)よって企画された講演や揮毫した短冊等の頒布会を行いながら、瀬戸内から九州方面の吟詠行脚をしようとする旅であった。頼春水が息子頼山陽を揶揄したような、まさに「旅猿」さながらの旅であった。

「いにしへも西行といふ法師ゐてわが世はかなみ旅に出でにき」

「除虫菊の花咲く島をみつつ来(き)ぬ尾の道ゆきの小さき船の上(へ)」

猪野々を発って四国路を歩き回った後、五月二日に松山市の高浜から船に乗って瀬戸内海の島々を巡り、五月十三日、因島港を出発して尾道市の東予桟橋に着いた。東予桟橋は四国今治等の起点として乗降客や荷の積み降ろし等で大勢の人々が騒々しく行き来して賑わっていた。桟橋には村上鼎(かなえ)博士と村田四郎氏の出迎えを受けた。

お二人に尾道の町の話を伺ながら尾道の街の中央を東西に走る賑やかな本通りの商店街と荒神堂通りとが交差する東北角で内科医院を開業している村上鼎(かなえ)博士宅に着いた。村上博士は趣味も多く、和歌は尾道高等女学校で林芙美子の担任であった今井篤三郎先生等と共に雑誌「春風」を主宰されているという。

一方、村田氏は村上医院と本通りを挟んだ向い側で呉服太物(ふともの)卸問屋の村田合名会社を営んでいて、当時尾道の呉服屋全部が束になっても村田合名会社の半分にも及ばないというほど繁盛していた。大通りに面して堂々とした表口の構えと、二階の連子格子窓の前面に掲げられた大理石製で金文字の「呉服太物卸商」の大看板に圧倒された。

市内の土堂小学校の校歌は村田氏の肝煎(きもいり)で「荒城の月」の作詞家である土井晩翠先生に作詞を依頼したものであるという。

西山旅館

村上鼎(かなえ)博士の父君・村上純祥(すみよし)翁は昨年(昭和十年一月)亡くなっておられたが、もともと村上家は生名(いきな)島(愛媛県越智郡上島町)の代々庄屋の名家で塩田開発に功積を残されていたという。

先祖は村上海賊能島村上家の総大将村上武吉の配下の武将であったという。村上家初代の助太夫氏より代々生名に居住していたが、第十四代となる村上純祥翁は明治十八年東京帝国大學医学部を卒業後、尾道で最初の鉄筋コンクリートで三階建てのビルを建て村上病院を開業され、漢学や書道をよくなされ、「医は仁術」のモットーを身をもって実践したので町の人々に人望が厚く名士として尊敬されていたと言う。

更に翁は十翁との雅号で「三度四度首切られても呼吸(いき)きって又舞いもどり娑婆の厄介」と、体調が優れない中ででも軽妙な歌を詠んでみえたとのことであった。明治三十九年十二月に尾道市医師会が設立した時にはその委員でもいらっしゃった。

その日は夕方から十四日元町の旧出雲街道に面した「西山旅館」を借り上げて「吉井勇先生歓迎歌会」との催しが開かれた。いつものことながら「先生」という垂れ幕には少々晴れがましい思いもあった。

西山旅館は尾道の豪商の別邸として大正十一年(1922)に建てられ、木造二階一部三階建の複合型の和風建築の建物で、内部は随所に数寄を凝らして味わいがあり佇まいが祇園の料亭の雰囲気に似ていて懐かしかった。町の賑わいと同様、びっくりする程の大勢の人が集って来て大層賑やかな宴席となった。

三階に大広間があり芸者衆が弾語りしていた尾道小唄の「エンヤラホー、ギッチャラホー、エンヤラホー」の掛け声が夜遅くまで続き、その夜は床に入ってもそれが耳に残っていて中々寝つかれなかった。

次の日は村田氏、村上博士、高女の今井先生も一緒に朝から浄土寺山に登った。昔は修験者の修行の場でもあったという巨岩に鎖場のある修験者道を横に見ながら九十九折りの急な長い坂道を登りきると、山頂には婀(あ)娜(だ)たる番人が守る万福寺(通称、峰の薬師、奥の院)があった。

そのせいか山に吹く風もなんとなくなまめかしく感じられた。この山頂からは軒を寄せ集めるように建ち並んで西に伸びる尾道の町並みと、その町並みに沿って西の空に吸い込まれていく尾道水道の風景は強く心に残るものであった。

「忘れめやほのぼのとして登りたる浄土寺山の石のきだはし」

「旅ごゝろ寂しくなりて訪ひ来れば親しきものか浄土寺の鳩」

浄土寺の本堂裏の庭内に元々は伏見城内の織部屋敷にあったという「露(ろ)滴(てき)庵(あん)」なる茶室が移築されていた。浄土寺の住職と懇意にしていた向島の塩田業で財を成した天満屋の当主が向島の自らの庭園である海物園にあったこの茶室を浄土寺に奉納寄進したものであるという。

この茶室は古田織部が作事した最古の燕庵の写しで太閤秀吉の遺愛の席であったとのことであった。

織部は師である利休とはまた違った感性で茶室に相判席を設けることで席の数を増やしたり、敢えて格差もつけたり、貴人窓を取り付けることで比較的明るい室内に造作されていることなど、勇は織部を改めて同じ真善美を求道する同行の士ように感じた。

「山の上(へ)の鐘楼(しゅろう)の邊(へ)にも蝉鳴きて夏深かりし千光寺山」

千光寺への五百段余もの石段には流石(さすが)に閉口した。息を切らして本堂下までをやっとの思いで辿(たど)りついた。このことを見越しているかのような公園の一角にあった茶店に入り、床几(しょうぎ)に腰をかけて早速麦酒で一息入れた。そこからは昨日まで巡っていた瀬戸の島々を眺める事が出来た。遥か遠くには石鎚山を主峰とする四国山脈もうっすらと望める事が出来た。

只この周りには「建碑」が矢鱈(やたら)に多かった。風雨に晒(さら)されて既に碑面の文字も定かでないものも幾つかある。その中にどういう訳か除虫菊発祥の地という上山栄一郎氏(金鳥の創業者)の顕彰の碑もあったが、観音堂の横に建つ先代が上方落語界の大権威で「上野下谷の山かつら、桂文治は落語家で」と尻取りの唄の文句にまでうたわれたことのある先代の文団冶改め文冶の碑には人間的な趣(おもむき)といったようなものが感じられた。

「千光寺山にのぼりて春の日の煙霞(えんか)のなかに瀬戸の海見る」

そこから千光寺の石段を少し下った山の中腹にアララギ派の重鎮中村憲吉が昭和八年の暮れ、移り住んで闘病生活を送ったという仮寓の跡があった。「彼とは明治四十二、三年頃に鷗外先生の千駄木のお宅の観潮楼歌会で毎月一回づつ顔を合わせた時から始まっており、観潮楼歌会がなくなってからは流派を異にし結社を同じくしなかったために、それからは「歌人会」と称する歌人の集まりで遇々顔を合わせる位のものだったが、この「歌人会」というのは、日本橋や赤坂あたりの料理屋で酒を飲む懇親会のようなもので、牧水の朗詠の美音などは、今猶(なお)耳に在る。(筑紫雑記)当時彼は三十代の血気盛んな頃であったので、酒の飲み振りも凄まじかった。

そして斉藤茂吉と憲吉は申し合したように酔うとぺろぺろと舌を出すことが習慣(くせ)になっていた。

その彼が晩年病魔に冒され、雪深い故郷の広島県双三群布野村よりも病を養うのにはこの温暖な尾道の方が体に良いであろうと尾道久保にある高亀病院の高亀博士とも相談した結果、転居を決め、千光寺道の長い石段を抱きかかえられるようにして、やっとのことでこの家に着いたと言う。

闘病中には斎藤茂吉氏や土屋文明氏等も見舞いに訪れたそうだ。しかし、当時は難病中の難病であった結核であったため、引っ越して来た半年後にここが彼の終焉の地となってしまったとの事であった。

五月五日の午前中偶々広島に下宿している娘さんが修学旅行でここに寄って来ていて機嫌よく談笑していたが、娘さんが帰られたその午后突然苦しみ出して亡くなったと言う。

数え年で四十六歳であったそうであるが、知らなかったとは言え、まだまだこれからと言う時に本人の苦しみや無念さを想うと堪らなかった。

「病み臥せば吾に正月のかかはりなく今日はきのふの続きのごとし」

「千光寺に夜もすがらなる時の鐘耳にまじかく寝ねがてにける」

等(など)と彼は思うようにならない苦しい闘病生活を歌に残していた。

「憲吉が命果てしはこの家か教ふるひともわれも声なく」

「憲吉が病む(やむ)室(ま)のまへの破(やれ)芭蕉(ばしょう)歌にありしがありや今(いま)猶(なお)」

同行してくれた村田氏や村上博士からこの話を伺ったのであるが、暫(しばら)く茫然となってその場を動く事が出来なかった。

附記

昭和三十一年、今井篤三郎先生が昭和三十一年、六十一歳で故郷の岡山県の津山で亡くなったとの訃報を受けた勇は

「旅ごゝろ寂しくなりて訪ひ来れば親しきものか浄土寺の鳩」

今井先生と浄土寺で歓談した時に詠んだこの歌を再禄して追悼歌として発表している。今井先生は林芙美子が尾道高等女学校の二年生の担任であった。

先生は林芙美子を「一目見て余り恵まれない家庭の生徒であると感じたが、それでいて一向に暗く、ひねた所が無く、楽天的な明るさというか死身の強さを持っていた」「この性格なり生活態度が彼女の文学に一貫した特質である」と語っている。「放浪記」で文壇に名を成す前から、芙美子が本を出版する度に本の売れ行きを心配して出版元にその度に違う名を騙(かた)って何冊も注文をしていたという。

尾道(2)

中国路より九州に渡り、長崎や雲仙・阿蘇を訪ね歩いたあと、四国路に舞戻り八月二十五日今治に着いた。そして再び今治より東予丸で瀬戸内海の島伝いに尾道へ渡った。村上鼎(かなえ)博士宅で早速「桂文冶」のことについて尋ねてみた。

桂文冶の碑は千光寺本堂下の観音堂の右側に建っている。高さ二メートル二十一センチもある見事な緑泥片岩に「桂翁文冶之碑」とあり、その横に「都亭(つて)語(かたら)む道一すしのか寿美嘉那(すみかな)」(つて語(かた)らむ道一筋の霞かな)「文冶のことはいつまでも忘れずに語り合って伝えていきたいものだ」の句が刻まれている。

この碑は尾道の問屋業者田坂卯三郎氏、荒谷武八氏及び村上鼎(かなえ)博士の父君・純祥(すみよし)翁が発起人となって、幕末から明治にかけての書家巌谷一六が「書」を、「句」は巌谷一六の子息小波(さざなみ)(児童文学者・童謡「ふじの山」の作詞者)に依頼して、生前の明治三十二年三月に完成させたものであると言う。

村上鼎(かなえ)博士が仰(おっしゃ)るには「落語家桂文冶」は本名を丹頂文冶と言い東京で名を成したが、どういう事情があったのか知らないが尾道の久保一丁目丹花(たんか)小路に移り住んで、時たま宴席で芸を披露したり、易者のようなことをして生計を立てていたのを、純祥(すみよし)翁が引き取って、現土堂二丁目の村上家の離室に置いて女中までつけて懇篤に世話をされていたのだそうである。

当時の人の話では顔を見ただけで面白くなるという面長の顔で、背丈は高く、舞台では人情噺が得意で、特に「お岩」が十八番であったという。明治三十八年七月三日に九十三歳で亡くなり、尾道の東土堂町の信行寺に葬られた。

村上医院には純祥(すみよし)翁を訪ねて来た田能村直入に描いてもらったという文治の背ろ幕を屏風に仕立て直したものだけが今彼の遺品として残っていると言う。この桂文治のどこか哀歓に満ちた流浪の人生に勇は放浪の自分の身の上と重ね合わせていた。

「落語家の桂文冶の碑を見れば旅ごごろいや寂しくなりぬ」

この尾道の桂文冶の碑の話には後日談があって「海南小記 伯方島」を読んだ知り合いから勇に「尾道の千光寺山の境内に碑の建っている桂文冶は、先代が上方落語界の大権威で且つ東京で名を成した落語家桂文冶とは全くの別人で師弟関係等は不明であるが、本人は六代目の桂文冶と親しくしていた。

仲間うちでは「旅文冶」と呼ばれていて、主に旅廻りばかりやっていた落語家らしい」との連絡があった。それでも勇は「こうした碑が建てられているところから見ると、この旅文冶もそう見下げたものではなく、すぐれた人物とは云えないまでも、変わった風格を持つ男だったのではないだろうか。

人情噺を得意とし、入船亭扇橋に似ているというところから想像して、私はそこに、極く人のよさそうな面長な顔の、ちょっと俳諧の宗匠と云ったような様子をした、老芸人の寂しい姿を思い描くことが出来るのである。」と随筆「桂文冶」に書き残しているが、尾道の名士達に何かと世話になり、「何とか忘れずに語り伝えていきたい」という気持にさせ、これだけ立派な墓や碑を建てて貰った尾道の文治は余程の人物であったに違いない。

附記

奈与竹之碑(なよたけの碑)

尾道の文治「旅文治」の墓は国道二号線の土堂二丁目の交差点を東に五十メートル程行って、左の石段を上がり、山陽本線の線路を渡った右側の信行寺の敷地にある。この墓は戦前までは国道二号線上にあったが、戦後間もなく永代供養塔に移されていた。しかし平成二十八年(2016)初代桂文治歿後二百年にあわせてこの場所に移してお祀りしたものであるという。

墓の高さは五十四センチ、前面の幅は二十四センチ、側面の幅は二十二センチとやや小ぶりで、前面には「辯譽秀音信士」、右側側面に「明治三十八年七月三日歿」、左側側面に「丹頂文治藝姓桂 享年九十三歳」と刻まれている。

住職によると過去帳には享年が「九十二年五ケ月」と記されているとのことであった。ここ信行寺の墓所には、尾道の文治を亡くなるまで贔屓にし、この墓や千光寺にある碑も建立した恩人田坂卯三郎の墓があり、田坂卯三郎が番頭を務め、信行寺を建立した尾道の豪商亀山家(屋号油屋)一統の墓所もある。

初代の桂文治は安永三年(1774)生まれと言われている。二十一歳の頃から大阪で噺家活動を始めたようで、得意にしたのは芝居噺(歌舞伎を題材にした噺)で、芸のグレードの高さだけでなく、語り込む噺で叙情的な魅力も発揮したようで、民衆から「情深くして、実あり」という評判を得ながら、話芸全般も高い水準に押し上げ、独自の芸風を確立したという。

亡くなったのは巡業先の四日市で、墓は三重県四日市市大字泊の仏性院の墓地にある。「俗名 桂文治 文化十三年十一月二十九日歿 享年四十三 法名 釋空海」と刻まれている。因みに初代桂文治が創作したと言われている落語に「崇徳院」「千早振る」等がある。

尾道市立図書館前から東に向かって浄土寺に登って行く参道の途中に昭和二十六年、尾道市山波の竹田浅次郎氏をはじめ関係者によって建立されたという「西郷四郎逝去之地」の碑が建っている。

「西郷四郎といえば富田常雄の小説「姿三四郎」のモデルとなった人物で講道館創設の時代には嘉納治五郎師範の片腕として「日本柔道」を大成した偉傑である。徴兵検査では免除となった身長五尺一寸(153センチ)、体重十三貫(48,75キロ)の小兵であったが、その編み出した「山嵐」は、当時天下無敵と称されたものであった。この西郷四郎がその後、不幸にして激烈な神経痛に悩まされた。

夫人の郷里の長崎でしばらく静養していたが、知り合いから尾道が温暖で療養に適した地であるということを聞いて、大正九年の初め尾道に転居し、筒湯小学校(現尾道市生涯学習センター)の下にあった浄土寺の末寺である吉祥坊の一室に仮寓していた。この治療にあたったのが村上鼎(かなえ)博士の義兄嶺二氏であった。

その後も病状は治療の甲斐もなく難病神経痛は益々烈しく、遂に全身的な痛みとなって全然食事もできない容態となり、大正十一年二月二十三日、五十七歳をもって亡くなったと言う。

吉祥坊は現在廃寺になっているが、場内で大弓を引き、近所の子供達を集めて角力をとらせ楽しんでいた西郷は吉祥坊の庭先にあった百日紅(さるすべり)を特に好んでいたと言う。百日紅は勇も好んでいた花であるだけに、今も碑の脇に植え替えられて可憐な花をつけている百日紅が苦しい闘病生活を語りかけているような気がした。

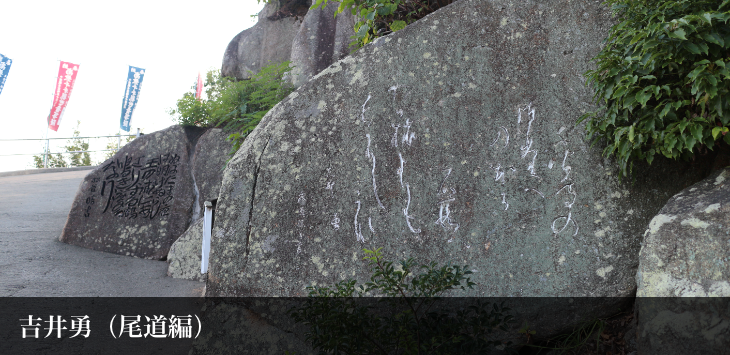

千光寺吉井勇歌碑

この西郷四郎は会津藩の家老であった西郷頼母の甥で元の名は志田四郎であった。明治十二年に西郷頼母は彼を西郷家の養子として迎え入れた。

江戸幕府が幕末の混乱した京都の治安維持にあたらせるための京都守護職を会津藩に任じようとした時、西郷頼母は「薪(たきぎ)を背負って火を防ぐようなものである」と自らの家老職を賭して藩主松平容(かた)保(もり)を諫めた。

一途な容(かた)保(もり)は藩祖保科正之の「事ある時は主家と運命を供にせよ」との「会津藩家訓」に則(のっと)って「君臣唯京師をもって死所となすべき」とすると「君臣、相擁し、声を放って哭(な)けり」とその時の情況が語られている。

容保は一千名を超える藩兵と共に京に駐留し、公武合体のため全力を尽くした。会津藩が京都守護職や旧幕府軍として戦果を挙げたことで、新政府軍に「仇敵会津藩を圧殺せねば御維新の達成はならず」と江戸城無血開城の反動でもあるかのように御維新の象徴として会津藩は徹底的に総攻撃を受けて惨状を極めた。

留守を預かっていた頼母の妻千重子は皆の足手まといとなり、また敵の辱めを受けるよりはと一族の婦女子二十名と共に「なよ竹の風にまかする身ながらもたゆまぬ節はあるとこそ知れ」と会津の女性の忠節とともに会津人の強い義の信念を歌にしたため、集団自決して果てた。

又、若き白虎隊の自刃を聞いて容保は「千代までと育てし親の心さえ おしはかられて涙こぼるる」と詠んでいる。維新の功により伯爵となった旧薩摩藩士を祖父に持ち、島津家家老の家柄の母を持つ勇にとって複雑な思いでこの話を聞いていた。

尾道市では現在西郷四郎を偲んで毎年「西郷四郎交歓柔道大会」を開催している。

「ただ遠き涅槃を思ふこころもて百日紅の花は見るべし」

岡山出身で硯友社同人・小説家の江見(えみ)水(すい)蔭(いん)は村田合名会社の村田四郎氏の招きで幾度と無く尾道を訪れている。現在の両国「国技館」の名は、水蔭が祝辞で「それ相撲は国技なり」と述べたことから「国技館」になったと言われている。

現在文学のこみちに自然石に刻まれている「覚えきれぬ島々の名や夏霞」の水蔭の句も村田四郎氏に誘われて向島沖で魚釣りをしていた時に煙霞の中の瀬戸内海の多島美を見て詠んだ歌であるという。彼は又、尾道の山波の瀬戸(現在の尾道大橋の下あたり)から西山に落ちる夕日を見て「海門の落日は日本一」と激賞していたという。

昭和九年十月、水蔭は松山の城戸屋で講演と揮毫の行脚を行っていた時に危篤に陥った。たまたま勇は高知の市内に在ってその報を聴き、直ちに自動車をとばして松山まで駆けつけた。

城戸屋にどうにかたどり着きなんとか臨終には間に合って二言三言話し合うことが出来たのであるが、少年の頃に師とも頼んでいた水蔭が旅先で一人寂しく世を去った事を思うと、人生落莫の情を感じずにはいられなかった。

「いまもなほ思い出つれは胸いたむ旅に果てたる水蔭の死を」

「われもまたいづれは旅に死ぬる身の涙わりなく流れぬるかな」

この尾道の千光寺の本堂までの急な長い石段を登ったせいでもあったが、それ以上に中村憲吉といい、桂文冶といい、西郷四郎又しかり、そして江見水蔭のうら寒い生涯を思って、どうしても気持ちが落ち込んで足取りが重くなった。

「千光寺の御堂へのぼる石段はわが旅よりも長かりしかな」

尾道は古くから商港として栄えてきただけに色々な事象が偏在しどこか心に残る町であり離れがたい思いもあったが、これで「歌行脚」の旅を終えて猪野々に戻ろうと思った。

「長かりし島めぐりかも尾の道に船泊(は)つるときわが旅終る」

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。

歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。

大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。

>>管理にオススメの観光スポット