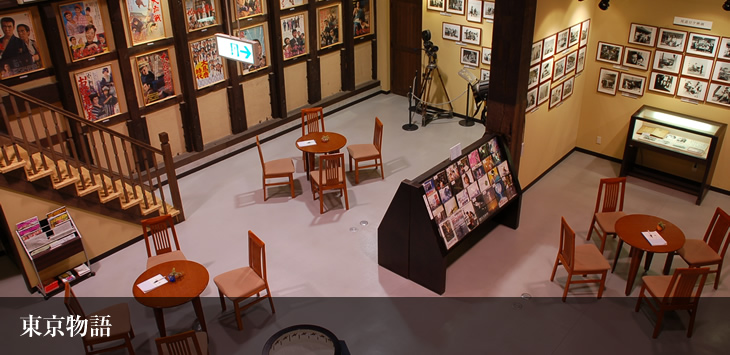

「東京物語」といえば昭和二十八年(1953)の十一月三日に全国公開された映画で、尾道で暮らしている老夫婦が東京に住む息子や娘達を訪ねるといったストーリーの中で、それぞれの家族達の姿を通じて家族の絆、親と子、生と死といったテーマを、尾道の場面では当時尾道で流行していた瓢箪の小道具をそれとなく飾りつけ、淡々とした日常的な描写の中から味わい深くにじみ出している。

時代の経過と共に画像にレトロ感を感じてしまうのはやむを得ないが、これ等のテーマが普遍的なテーマであるだけに今改めて見ても、私達に改めて色々な事を考えさせる日本映画史上に残る素晴らしい映画である。

平成二十四年(2012)には英国映画協会発行の専門誌が十年に一度行っている映画監督と批評家による投票によって、「映画史上ベスト作品」の世界第一位に選ばれ、国際的にも高い評価を受けているのはこれ等のテーマが日本に限ったことでなく各国共通の課題であることの証左であろう。

監督は小津安二郎で主演の老父役での笠(りゅう)智(ち)衆(しゅう)の独特な落ち着いた演技が光っている。

映画の中で、尾道の浄土寺で松永湾から朝日が昇るのを見ている笠智衆扮する平山周吉を、原節子扮する紀子が息子の敬三の到着を知らせに来るというシーンで周吉が「ああ、綺麗な夜明けじゃった。今日も暑うなるぞ」とつぶやく。周吉にとっていつも見慣れているはずの尾道水道に昇る朝日が、つれあいを亡くしたことでこの日の朝はいつもと違ったものに映っているのである。

妻を亡くした周吉の寂しさや虚しさ、そしてこれから一人で生きて行く不安感、孤独感を見事に表している。ラストシーンでも「いやァ・・・。気のきかん奴でしたが、こんなことなら、生きとるうちにもっと優しうしといてやりゃァよかったと思ひますよ・・・一人になると急に日が長うなりますわい」と言って、深いため息をつくシーンでは映画を見る側の事として逆に考えさせられてしまう。

小津監督の言う「私の映画は終わった時に始まるのです」に頷かされる。ノンフィクション作家の西村雄一郎氏は小津映画を年を取れば取るほど分かってくる映画の典型で、自分が人生でそれまで見えなかったものがどれだけ見えてきたかを測定する「リトマス試験紙」の役割を果たしていると述べておられる。小津監督も「語らないで語ろうとする選択は勇気のいる選択だ。

まったく伝わらない可能性もある」と語っている。芥川龍之介がある時、「どうしたら志賀さんのような文章が書けるのでしょうね」と師である夏目漱石に尋ねた。「文章を書こうと思わずに、思うまま書くからああいう風に書けるんだろう。僕もああいう風に書けない」漱石はそう答えたと言う。小津監督が崇拝している小説家志賀直哉と同様の態度である。

映画の切り口は色々可能であるが、ここでは主に尾道の場面を中心に小津監督の狙いを探ってみたい。

小津監督が自ら書いたという映画の始めのタイトル、スタッフ、配役の後に続く最初の約五十八秒の五枚のカットは何となく見過ごしてしまいがちであるが、このカットには監督の幾つかのメッセージが仕込まれている。一枚目の常夜灯の画面で注目したいのは、常夜灯の宝珠や笠の一部を意識的に切って映さずに、敢えて下三分の一のスペースを使って尾道の中央埠頭での港の賑わいを強調している事である。

又、尾道型常夜灯にしるされた商標はこの常夜灯を寄進した尾道の海産物問屋冨吉屋の商標であるが、小津監督のお父さんも深川で海産物肥料問屋湯浅屋の大番頭であったことから、映し出されるこの商標を「親父見ててな」との意味と見て取れないだろうか。

二枚目のカットは当時海運で栄えた尾道の象徴である倉庫の白壁や小学生達の通学風景に目が行きがちであるが、画面左下に置かれている「晩寄りさん」の手押し車に注目したい。「晩寄りさん」の話は大正時代の初め尾道で暮らした林芙美子が自作の「風琴と魚の町」に「ばんより」として、又、志賀直哉の「暗夜行路」の中にもやはり頭に置いたタオルの上に魚が入った桶を乗せた「はんぼう」として登場させているが、文禄・慶長の役の時、尾道から召集された六十人の水(か)主(こ)(水夫)の内、戦いで戦病死した者が十七人に及んだ。

この事を秀吉が憐れんでその戦争未亡人には問屋や仲買人を通して魚を仕入れるのではなく、直接漁師から安く買い入れて販売しても良いとのお墨付きを与えた。

映画画面左下に映し出されている手押し車を使って仕入れた魚を街中に持って行って、お客さんの要望に応じてこの上で捌(さば)いたりして販売するである。尾道では今も街中(まちなか)で「晩寄りさん」の姿を見る事が出来る。

この事から映画に写っているこの手押し車は戦争未亡人が自立する姿と、生きていく悲しみや苦しみの象徴として小津監督が敢えてカットに入れているのである。その脇に置いてある一升瓶二本は周吉と戦死した次男の昌二の酒の上のトラブルを彷彿させるものである。

三枚目のカットは海岸側から電柱や煙突等で構図を整えながら山の中腹にある浄土寺を撮ったものである。しばらくすると蒸気機関車が貨車を引っ張って左から右に通過していく。更に四枚目のカットではその通過して行く貨車を低い位置から見上げる様に映し出して轟音と共に次の画面に繋いでいる。

これ等のカットから人や物や情報が西から東へ、つまり地方から東京へと集積して行く事を彷彿させており、東京の一極集中に対して、片や地方での過疎や少子・高齢化の進捗を暗示しているのである。正に「東京物語」なのである。

映画中程でもビル建設現場のカットを見せて東京の都市化・都会化の進展を示している。家族的に見れば「大家族」から「核家族」の図式となって、残されていく親世代の孤独感、空虚感を描いているのである。

小津監督が危惧していたように現在日本では核家族化が進み、総世帯数の約七十%以上が核家族となっている。こうした中で小津監督はこの映画の製作意図を「親と子の関係を描きたい」と語っているが、親と子の家族の事よりも本当に経済(生活)の事を優先せざるを得ないのだろうか、左下等の風に吹かれている洗濯物は小津監督が好んで採用したという生活感を表す小道具と言われているが、「洗濯をする」という事、即ち新しく仕直す事、人間が生きていく上での土台・基礎である家族、その家族が本来持っている暖かさや温もりのある関係性は洗い流しながら守っていきたいものだとの問題提起なのである。

小津監督は九歳(大正二年)の時、父だけを深川に残し松坂に転居して来た。松阪の家は京都の祇園のような花街の中にあった。

この町の雰囲気が幼い小津監督の心の深層に刻み込まれ、後年人の心の奥に秘められている真情を映画の中に落とし込む事を可能にしたのではないだろうか。

映画では浄土寺下を行く蒸気機関車が引っ張る貨車で始まり、原節子が演じる紀子が帰京する客車で終わるが、松坂町立第二尋常小学校への行き帰りに松坂の軽便鉄道の踏切を渡って通学した事が引っ越して来た時の印象に強く残っていたせいか、小津映画の中で「列車」は「別れ」と共に、変化する物、逆に「変化しない物」の象徴にもなっている。更に尾道水道を行くのんびりしたポンポン船で始まり、ポンポン船で終わっているが、時間(とき)は人の営みとは全く別の次元でまるで何事も無かったかのように過ぎていくという時間の永遠性を表している。実際に瀬戸内海のポンポン船は昭和三十年頃にはディーゼルが主流になって姿を消している。

こののんびりとしたポンポン船の音から、子供達の足音、そして力強い汽車の轟音へと画面が繋がっていることから、物流の主体が海運から陸運に変わり、昭和三年には広島県下一の移出を誇っていた瀬戸内海きっての海運都市尾道が商港として衰退していく喪失感を感じさせるものとなっている。こういう尾道であったからこそ小津監督は尾道をロケ地に選んだのではないか。

東京以外であれば九州や信州等(など)どこでもこの話は成立するとしている映画評論家もいるが、そうでは無く、家族の崩壊と尾道の町の衰退を二重写しとしてロケ場所は「尾道」でなくてはならなかったのである。更に五枚目のカットは台本では「松の木のある崖」とあり、これは浄土寺を西側にして眼下に尾道水道を見て暮らしている平山家からの目線である。

「これじゃと大坂六時じゃなぁ」と映画は平山家の居間で東京に出発前の平山周吉役の笠智衆が言う台詞から始まっている。この五枚のカットはまるで俳諧の連句の構成の様に一枚一枚のカットはそれぞれ独立していても全体として映画の意図を一つに取り纏めるものとなっている。

映画後半のとみが亡くなった事を暗示する五枚のカットでも狙いははっきりしている。一枚目は静謐な空気感のある中央桟橋から昇る太陽、二枚目は賑わいの消えた中央桟橋と住吉神社の常夜灯。映画最初のカットでは下三分の一のスペースに働いている人々を入れているのに今度はそこにはは誰もいない。三枚目は仕事が干上がって陸に係留された船、四枚目はかっての繁栄の名残りである白壁の倉庫群(これも最初のカットとの対比)五枚目は尾道水道(海運)と列車が通過してしまった後の線路(陸運)だけのカット。

この三十七秒の五枚のカットで一つの生命の終わり(とみの死)と尾道の海運の衰退とが合わせ鏡となっていて、滅びゆくものの哀れと共に諸行無常、万物は流転する事を言い表している。「行く川の水は絶えずして、しかももとの水にあらず」と「方丈記」の一節を思い起こさせる。

この映画のロケのため小津監督をはじめ、笠智衆、原節子、香川京子が尾道に来た時は大変な歓迎ぶりであったようである。特に原節子が到着する昭和二十八年八月十五日日には大スターを一目見ようと尾道駅の入場券が三千枚も売れ、大勢のファンが今か遅しと待ち受けていた。

これを知った原節子は尾道駅での混乱を避けようと一つ手前の糸崎駅で下車し、ハイヤーで尾道に入ったとのことである。

この尾道ロケに対する撮影隊の規制が厳しかった事が一部市民の反感を買い八月十八日の「三都新聞」(長江町)には「たかが役者のくせにとごうごうの避難(ひなん)わく」「気に入らなければ中止して帰れ」の見出しが躍り、「尾道市がこれら大根役者の撮影に十万円という大枚な予算をもって運輸費整理費を負担しようとする事」が問題となっただけでなく「大体において一行の態度は生意気で野田(脚本家)にしろ小津にしろ技量があって天下に認められたものではない」等と散々であった。

もう一つ小津監督にとって残念であったのは、昭和二十八年六月二四日尾道に先乗りする前に読み込んで来た「暗夜行路」の風景が当時の尾道には無くなっていたことであった。尾道では昔から北前船で運ばれて来た新潟の良質な米を使って酢造りが盛んであった。

比較的小さなその米粒と尾道の水が合ったのか、志賀直哉が暮らし始めた尾道では「暗夜行路」に書かれている「酢屋が多く、煙突が沢山」という風景であった。小津監督は特にその煙突が無い事に失望したようであった。イメージしていた構図かどうか、場面が尾道から東京(江東区)へ移り変わるシーンに煙突群が採用されている。

ロケ隊の宿舎となったのは久保三丁目の竹村家さんと松本病院の東側に一部が残されている三禄荘さんであったが、小津監督他メインスタッフの宿舎となった竹村家さんは江戸時代後期「竹原屋」に始まる尾道市内では最古の老舗割烹旅館で現在建物は登録有形文化財に指定されており、尾道の「箱庭的都市」の日本遺産の構成文化財の一つにもなっている。

二階の大広間には畳五~六枚分もあろうかという程の大きさの伊藤博文侯(明治三十七年来尾)の力強い筆致の書が掲げられている。この大広間が映画撮影時の衣裳部屋であり化粧部屋で、夜は食事会場となった。

当時、竹村家さんの周りには大勢の人が原節子等を見たさに三重四重の人垣が出来たという。そのため詰め掛けた人達で竹村家さんの塀が押し倒されてしまったそうである。

それだけでなく旅館の南側の尾道水道に貸ボートを出して部屋の中を覗き見る猛者達が右往左往したのだと言う。「今でも映画「東京物語」を見てここに泊りにこられるお客さんがおられるのですよ」と女将(おかみ)さんが優しくおっしゃっていた。

東京の平山医院でのしげの空ショットの後(あと)に撮られているのが尾道浄土寺の「納経塔」である。この塔は浄土寺の伽藍を再興した中興の祖である定証(じょうしょう)上人を助けた尾道商人光阿弥陀仏の菩提を弔うために息子の光阿(こうあ)吉(よし)近(ちか)が弘安元年(1278)に建てた供養塔である。

尾道にある鎌倉時代の石造宝塔の中では年代が古く形態もよく整っている。この父親の菩提を弔う為の「供養塔」に夏蝉の泣声を被(かぶ)せている画面からも、とみの死が近い事を連想させる。

足利尊氏は鎌倉に居て一旦は京に上ったものの大義が無く西に退いていたが、光厳院から院宣を受け、建武三年(1336年)五月五日、足利政権を樹立すべく湊川の戦に臨んでの戦勝祈願をしたのが尾道の浄土寺である。

浄土寺の本尊は足利氏の先祖多田摂津守が安置したものであるとも言われている。浄土寺では本堂の右側の脇陣に尊氏の肖像画(髻を切った騎馬像ではなく)を置いて尊氏が戦勝祈願をした場所を示しておられる。

その後尊氏は五月二十五日に始まった湊川の戦いでは圧倒的な勢いで勝ち進み、六月十四日には入洛を果たして足利幕府を開いている。この縁もあってその後も尊氏は浄土寺に因島の地頭職を安堵する等何かと浄土寺を外護している。

又、浄土寺だけでなく尾道の幾つかの寺の再建にも関わっている。この浄土寺で笠智衆と冒頭のシーンを撮った紀子役の原節子は鎌倉浄妙寺に接した義兄熊谷久虎宅の敷地内に建てた邸宅が終の棲家となった。

浄妙寺は足利氏の創建で、尊氏の父貞氏が中興開基となっており、寺名の浄妙も父の法名から取ったものである。尊氏も幼少の頃はこの寺でよく遊んだと言われている。足利尊氏と原節子との不思議な縁も感じられる話である。

とみの葬儀のシーンは大船で撮られているが、映画ではそのシーンの合間に尾道の福善寺のびっしりと建ち並ぶ墓所のカットが読経を被せて五回映し出されている。

これ等の墓が建てられた当時、福善寺では両墓制が採られており、お参りする墓は日頃暮している家の近くに、埋葬する為の墓は別の場所に建てるという習慣があった。ここの墓はお参りする為の墓であるので墓と墓の間隔が頗(すこぶ)る狭くなっている。

何故福善寺をロケ場所に選んだのか小津監督は語っていないが、小津監督は丹花城という尾道の中世にあった山城の跡の山の上に迄続く墓石群と空との構図が気に入ったのではないかと思っている。厚田撮影監督の撮影記録でも福善寺での撮影の意志が感じられるものとなっている。

小津監督もカットのバックに流れる雲の形が納得のいく構図となる迄何時間も待ち続けたということからもそのことが伺える。ここの墓石の墓碑銘を見ると苗字帯刀が許されなかった時代であったことから、屋号と名や職業名と名だけの墓石が散見される。

これも当時尾道が港を中心に商工業都市として栄えてきた証左である。このカットを繰返し取り入れる事で、平山家のとみの葬儀というだけでなく、映画「麦秋」の「麦」ように戦死者を含む死者へのレクイエムであると共に、死者という土台の上に生者は生かされている事や、人の生命は輪廻の中のほんの一時(いっとき)の現象にしかすぎない事、死によって土に還り輪廻転生を繰返している事を象徴させている。

びっしりと建ち並ぶ墓石はある一つの家族の形が崩壊する事で、新しい家族の形が生まれそれが繰返されていく。しかもそれは拡大でなく縮小という形で繰返されていっているという事なのかしれない。

江戸時代尾道には八十一ケ寺もの寺があったと言われており、現在でも市内に二十五ケ寺もある寺の多い尾道に「祈り」と「死者の眼差し」を感じて小津監督が尾道をロケ地に選んだのではないかという映画評論家もおられる。

「さればとて墓に布団は着せられず」これは母親とみの葬儀のシーン等での三男敬三の台詞である。

親孝行することが難しかった事を語っているのであるが、敬三に限らず多くの人は親孝行が満足に出来なかった事を「仕事が忙しかった」「そんな時代ではなかった」等と色々な理由を付けて自分の気持ちを納得させているが、「親孝行したい時には親は無し」とやり残した感を持って悔やんでいる人が多いという事なのであろう。自分の「生活」を優先させた結果ということなのであろう。

映画での竹村家さんの精進落としのシーンも大船のセットで撮られたもので、竹村家さんでの実写はこのシーンの最初と最後に二階からの見た海側のカットだけである。

この二枚のカットに映し出されている提灯の家紋「結び雁金紋」は小津監督自らが書いたと言われているが、竹村家さんの家紋は「対(むか)い笹(ささ)菱(びし)紋」であるので、小津監督が敢えてこの「結び雁金紋」の家紋を採用した狙いはどこにあったのであろうか、その意味を考えてみたい。

この「結び雁金紋」の家紋は真田幸村の真田家の表紋の「六文銭」に対しての替紋である。真田家では戦時には三途の川の渡し賃として、又、六道の通行料として生死を超越して戦うとの不惜身命の旗印「六文銭」を、一方平時には雁が願(願いが結ぶ)に通ずる事から「結び雁金紋」を使っていたのであるという。

大坂夏の陣の絵巻に真田幸村が鎧の上に羽織った緋(ひ)縮緬(ちりめん)の羽織の裏地にも「結び雁金紋」が描かれている。この事からもこの竹村家の「結び雁金紋」の提灯のカットにも「六道」の「輪廻転生」の意味を狙っているのであろう。

尾道には御調町に真田幸村の嫡男の真田大助(幸(ゆき)昌(まさ))の伝説が残されていて、大坂夏の陣で父幸村と共に出陣していた大助は父から「殿(秀頼)と運命を共にしろ」と言われ、父とは別れて大坂城内に詰めていた。武運無く大坂城が落城して殿(秀頼)や淀殿が自刃して果てると、大助も山王曲輪で切腹して殉死した。

享年十六歳であったと言われている。ところが大助は大坂城を脱出して薩摩(鹿児島)に落ち延びていて、後年薩摩からやって来た大助は三原の糸崎に上陸し、東上の途次御調町の徳永で亡くなったとされるものである。

この地には真田大助の墓なるものも残っている。その周りには真田との墓碑では追手に怪しまれるので、真に木編を付けて「槙田」としたと言われている墓碑の墓も散見される。小津監督はこの映画の為に尾道に先乗りした際、この伝承を何処かで聞いて仕入れていたのであろう。

この「結び雁金紋」の「雁(がん)」が「願(がん)」(願い)に繋がる事から、葬儀が終わったすぐの精進落としの場面で長女の志げ(杉村春子)に言わせる「願い」である「ねえ京子、お母さんの夏帯あったわね?ネズミのさ、露芝の・・・」「あれあたし、形見にほしいの。いい?兄さん・・・」「それからね、こまかい絣の上布・・・。あれまだある」「あれもほしいの」が名優杉村春子の演技力もあってリアルである。

長男幸一(山村聰)も「そうもゆっくりしてられないんだが・・・」とか、三男の敬三(大坂志郎)にいたっては「出張の報告がしていない」とか「野球の試合もある」とかを言い出している。原節子扮する紀子にさえ「私ずるいんです」と本音を語らせる。

葬式が終わったばかりなのに家族のそれぞれの勝手な願い「願(がん)」が交錯して家族関係が崩壊していく。

香川京子扮する末っ子の京子だけが「家族ってそんなものではない」とまともである。平山家として纏(まと)まって皆が同じ一つの方向を向いていた住吉祭りや大三島に行った頃の話と比べて鮮(あざ)やかな対比となっている。

ここでも父親役の笠(りゅう)智(ち)衆(しゅう)の独特な落ち着いた演技よって映画の中の平山家には日本に未だ普通に残っていた家父長制文化が感じられない。これは単純に家父長制文化が原因で家族の崩壊となったとならないようにと敢えて小津監督は細心の注意をしているのであろう。

精進落としが終わる時のシーンは「岸の石垣を波がダブダブ洗っている」という台本であったが、小津監督は敢えて変更して「結び雁金紋」の提灯が二つと対面(といめん)の向島の造船工場を映し出すカットに変えている。

向島のクレーン等が立ち並ぶ造船工場が撮られていることで小津監督が「反戦」を訴えているとも取れなくもないが、「結び雁金紋」の「雁」には雁が群れを成して飛んでいくことから「絆」との意味もあることで、このカットの狙いの一つ目はは平山家の家族の「絆」、それも家族の崩壊を意味している。二つ目は紀子と戦死した夫昌二との「絆」を意味している。

これが紀子の心の支えになっているが、三界に家無しとの考え方から実はこれが未亡人紀子には苦しみにもなって居る。精進落としの場面でも紀子だけは所在なさげである。

三つ目の狙いは小津監督と山中貞雄監督の「絆」である。将来を嘱望されていて日中戦争で戦病死した山中監督は召集令状が来た次の日、わざわざ高輪の小津監督の家を訪ねて来て、庭に植えてあった「雁来紅」を見て「おっちゃん、ええ花植えたのう」とじっと見入っていた事や、その時小津監督のお母さん(あさゑさん)が山中監督の為に急いで深川八幡宮に走って行って武運長久の御守りを貰って来た事、従軍中に南京郊外で出逢った時、山中監督は「帰還したら時代劇だけでなく、現代劇も撮るんだ」と原節子をイメージして熱く語っていたのが最後になった事等がずーと心に引っかかっていて、尾道の竹村家のこのシーンの撮影では大船から持ち込んだ長方形の桶に鏡の破片を入れて水を張り、それに光を当てて提灯に反射させて「結び雁金紋」の提灯が波の光を受けているように見せる事で亡くなった山中監督の魂を鎮魂しているのである。

とみの具合が悪くなってから、平山家の玄関脇の植木が朝顔(変化を表す)から鶏頭に変わっている。

ちなみに「葉鶏頭」の別名は「雁来江」と言って、「結び雁金紋」の「雁」と繋がっている。無論葉鶏頭と鶏頭ではもって非なるものではあるが、小津監督は葉鶏頭では「人」が立っている如く見えないからと、映画では敢えて「鶏頭」繋がりで葉鶏頭でなく鶏頭に替える事で、その鶏頭をとみに準(なぞら)えて、亡くなってからもあの世から周吉や京子や平山家を優しく見守っているとの意味や、その鶏頭を昌二として、紀子の事をいつも気にして心配しているとの意味、更にはその鶏頭を山中監督として「おっちゃん、見てるで」との意味や、「おっちゃん、原の事頼むで」と山中監督が果たし得なかった夢を共有しつつ、山中監督をオマージュしているのであろう。

昭和十一年(1936)「河内山宗俊」のお浪役で十五歳の原節子の魅力を最初に引き出したのは山中監督であった。

小津監督はこの「東京物語」が全国公開された五日後の十一月八日、京都上京区の大雄寺で行われた山中監督十七回忌に出席している。

山中監督の事が心に引っかかっていて、志賀直哉が好きであった漢詩「君去りて春山誰と共に遊ぶ」の心境であったのであろう。

京子の勤める尾道の筒湯小学校の教室の窓から紀子の乗る客車を見送るとシーンでは、フォスター作曲の「夕(ゆうべ)の鐘」という唱歌が流れる。

映画の中では音楽で観客の気持を煽るような事を嫌っていた小津監督であったが、舅周吉の優しい言葉に思わず手で顔を覆って泣き崩れてしまう紀子のカットの後(あと)、筒湯小学校の校舎の法面下を下りて行く親子連れのシーンからこの唱歌が挿入されている。

台本では「京子が海を見晴らす丘で郊外授業の写生をしている生徒を見守っていてその列車を見送る」であったが、尾道には適当な丘が無かったという事で教室の窓から列車を見送るシーンに変更している。この歌の原曲が「主人(あるじ)は冷たい土の中に」とあるので、ここでの主役は紀子ということになる。

驀進して来る列車に唱歌はかき消されていくが、この列車の中では紀子は周吉からもらった懐中時計を厳しい顔でバックから取り出し、蓋を開いて、又、閉じるというシーンになっている。懐中時計を閉じた後(あと)に汽笛が入るが、これは厚田撮影監督の提案であったそうだ。

小津監督もこの汽笛でこの場面に句読点が入って具合が良いとしてこの汽笛を入れる事をオッケーしたそうである。紀子は周吉から贈られたその懐中時計を正にこれからの人生の引出物とするか、何時までも過去を引きずった「とみ」の形見とするか、まさに「紀子の運命や如何に」といったところであるが、ここで小津監督は映画「麦秋」でも採用した様に敢えて押し切らずに何も語らずに省略している。

これが結果として映画を奥深く、後味の良いものにしている。

「自分だけが幸せになってはいけない」と昌二との思いを断ち切る事を罪悪と考える紀子は昌二の記憶と共に生きて、おそらく最後まで添い遂げたのではないか。小津監督もそうであって欲しいとの気持ちがあったのではないか。皆さんはどう思いますかと、見ている我々に委ねてくる。

いずれにしてもこの懐中時計は過去、現在、未来を繋ぐアイテムであり、人の営みとは全く別の次元で時間(とき)は過ぎて行ってしまう。小津監督の言う正に「無常迅速」である。

遺作「秋刀魚の味」で東野英治郎扮する瓢箪先生の台詞である「日の当たるうちにまぐさを乾かせ」であり、後々後悔しないよう「今を精一杯生きなさい」ということなのであろう。

この竹村家さんには豊臣秀吉が京都で政庁兼邸宅とした聚楽第にあったと伝えられる石灯籠がある。灯籠は花崗岩で出来た雌雄一対のやや小振りの桃型灯籠である。一基は玄関の通路脇に、もう一基は、原節子が泊った部屋の前の庭に置かれている。

一対といっても高さが微妙に異なり、一・五二メートルと背の高い方が裏庭に、一・三八メートルの小さい方が玄関の通路脇に置かれている。双方とも笠の部分に豊臣家を示す桐紋(太閤紋)と菊花の紋章(太閤菊)が刻まれており、その笠は伏型で上に宝珠を戴いている。

火袋は茶釜状で小さな四角の火口が付いて障子がはまっており、夜には灯りが入るようである。裏庭の火口はやや大きいためか障子は入っていなかった。中台は大きめの鉢型である。

竿は上から下までほど良い太さを保っている。長さも絶妙でバランスが良い。基礎は亀腹型で、灯籠控の木も配されており、興をそそる灯籠である。この灯籠の履歴を辿ると、「もともとは福山市藤江町出身の幕末の漢学者山路機(やまじき)谷(こく)の義理の祖父にあたる、山路重好なる人物の洛東の別邸に有ったものであるが、山路重好の没後、福山市藤江町に設けられた茶室「白雪楼」に移設された。

明治二十四年(1891)、山路家の没落によって、庭地は竹原の頼家が買い取ったが、灯籠は茶室の傍らに取り残されており、それを見た竹村家さんの御主人武田英一氏の父親が大正末頃に買い取って、尾道へ持ち帰ったと伝えられている」(参考・山陽日日新聞社刊行 心のふるさとシリーズ『郷土の石ぶみ』)

竹村屋石灯篭

聚楽第は秀吉が関白になり豊臣の姓を賜った絶頂期の天正十四年(1586)二月に着工し、翌十五年九月に竣工させた。

天皇が居られ朝廷が権力を持っていた京の町(内野(京都市上京区))に正面から乗り込んだ自らの権力の象徴となる政庁兼邸宅である。

天正十六年(1588)四月には聚楽第に後陽成天皇の行幸を仰ぎ、皇位を威光として豊臣政権の権威付けを図って諸大名に秀吉への忠誠を誓わせた。

朝顔がまだ珍しい頃のこと、聚楽第近くにあった千利休の屋敷の庭の朝顔が評判になった。その評判を聞きつけた秀吉が朝顔を見に来るという朝に、利休は庭の朝顔を全部摘み取ってしまい、一輪だけを屋敷内の茶室に飾った。

まかり間違えば秀吉の逆鱗に触れてというところであったが、逆に秀吉はその緊張感のある利休の美意識に感心したとも、内心は腹を立てていた秀吉であったが自らの器の大きさを示すポーズをとったのではないかとも言われているエピソードが残っている。

聚楽第址碑

天正十九年(1591)十二月二十八日、秀吉は家督及び関白職を甥(姉・日秀(とも)の子)の豊臣秀次に譲り渡した。

しかし、文禄二年(1593)八月三日、捨丸(秀頼)が生まれると秀吉は手のひらを返すように文禄四年七月、わが子可愛さからか秀次に謀反の疑いをかけ、高野山に追放して切腹させただけでなく、妻子三十数名を三条河原で処刑した。

秀次の居城となっていた聚楽第も秀次の存在そのものを消し去るかのように翌八月以降、堀は埋められ、建物の基礎の部分に至るまで跡形もなく徹底的に破壊した。

現在、聚楽第から移築されたと言われている建造物としては西本願寺の飛雲閣、醍醐寺三宝院の藤戸石、妙覚寺の大門、山口県萩市常念寺の山門等と少なくないが、いずれも確証がなく伝承の域をでていない。

今のところ聚楽第の遺構と認められている建造物は、平成十五年の修理の際に飾り金物から「天正」の銘が発見された大徳寺の豪華な四脚門の唐門だけであるとされている。

聚楽第の跡地も現在家屋が建ち並んで大規模な発掘調査が出来ない事と、僅か八年で取り壊された為に構造など不明な点が多い。

平成四年、西陣公共職業安定所の建設工事の際、本丸東堀跡の遺構が見つかり大量の金箔瓦が出土した。

又、平成十六年に発見された「洛中洛外図」(江戸初期制作)などの絵図によると北堀が元誓願寺通り、東堀が堀川通、南堀が上長者町通、西堀は堀川通付近にあったものと推定され、東西約六百メートル、南北約七百メートルの壮大な城郭風の邸宅であったことが解ってきている。

位を極めた秀吉であったが、卑賤の身から出世したためか譜代の家臣という者達がいなかった上に、信長時代からの秀吉に仕えていた家臣までも排除したこともあって、天正十九年、ブレーキ役であった弟の秀長が亡くなってからは秀吉にとって心から頼れる者が居なくなり、豊臣政権内部の対立は一層激化していった。

二条城が約二百五十余続く徳川幕府の始めと終わりのアイデンティティになったように、歴史にタラはないが、豪壮な聚楽第が破却されずに京都に残されておれば豊臣家の拠り所として、又、権力の象徴として豊臣政権が違う形で存続していたかもしれない。

秀吉の辞世の句は「露とおち 露と消えにし我が身かな 難波のことも夢のまた夢」であるが、求めても求めても休まる事の無い悲しいほどの心情が伝わってくる。

後年ねね(北政所)が移り住んだ京都東山の麓(ふもと)にある高台寺では近年夜間にライトアップが行われているが、臥(が)龍(りゅう)池(ち)に映る驚くほど神秘的な紅葉や竹林を見ようと受付を待つ長蛇の列に驚かされるが、秀吉と北政所を祀る霊屋(たまや)は桧皮葺の宝形造(ほうぎょうづくり)で桃山時代らしい豪奢(ごうしゃ)な装飾がされ、内部の須弥壇、厨子の蒔絵装飾は高台寺蒔絵と呼ばれ見事なものである。

その秀吉が安置されている霊屋の扉には、辞世の歌にある笹の葉に朝露がいままさに落ちんとする蒔絵が施されている。現在この蒔絵の絵が高台寺入場時受付で配られるパンフレットにもなっている。

小津監督が尾道を何故(なぜ)「東京物語」の舞台に選んだのかについては、竹村家さんの遠縁の方が撮影スタッフにいたことと、小津監督が尊敬する志賀直哉が一時期移り住んで名作「暗夜行路」を執筆し始めたゆかりの地であったこと、更に後にお隣の三原市の宿祢(すくね)島(じま)で「裸の島」を撮った監督仲間の新藤兼人監督のお兄さんの下宿先が尾道にあって新藤氏も若い頃アルバイトしながらこの尾道に暮らしていたことがあったからだと言われているが、聚楽第にあったと云われる石灯籠のある尾道の竹村家さんで、一貫して日本の家族のありようを追い続けた小津監督によって「東京物語」が作られたことは、豊臣家の弥栄を希求し続けた秀吉とかぶって来る。

聚楽第にあったと言う石灯籠が家族の絆をもう一度考えるきっかけに是非撮って欲しいと小津監督一行を尾道に呼び寄せたのかもしれない。東京物語について小津監督は「親と子の成長を通じて、日本の家族制度がどう崩壊するかを描いてみたんだ。

ぼくの映画の中ではメロドラマの傾向が一番強い作品です」と語っているが、決して通俗的な感傷的な恋愛劇としてでは無く、淡々としたテンポの中で「家族」という永遠の命題を問うものとなっている。大家族の中で自然に培われていた礼儀や人への気遣いが忘れ去られ、昨今人々が自分の生活というより、一人よがりになり、どんどん人と人の関係性が希薄になっている事を改めて思わざるを得ない。

志賀直哉は「この映画には嘘がない。良い小説を読んだ後のような感銘を受けた。

小津君の作品の中では一番いい」と新聞広告に載せ、「小津君の今度の写真は劫々(なかなか)いい、後味のいいものです」と昭和二十八年十一月九日に奈良東大寺の上司海雲宛に葉書を送っている。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。

歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。

大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。

>>管理にオススメの観光スポット