![]()

文政十二年(1829)二月の初め、四十九歳の頼山陽は広島での父春水の十三回忌法要のため京を出発した。

広島で法要を済ませた後は母梅颸(ばいし)を伴って四回目となる京阪での旅行を楽しんでもらう予定であった。途中、二月十四日、伊丹の酒を土産に広島浅野藩の支藩である三次に叔父杏(きょう)坪(へい)を訪ねた。

山陽は二十歳代の自宅監禁中に初稿を書き上げてから書き直しを繰返した「日本外史」を二十余年の歳月を費やして文政十年に完成させており、「日本楽府」も脱稿の目途をつけ、後(あと)は歴代天皇を綴った「日本政記」や政治全般にわたる意見書というべき「通議」を執筆したいと考えていた。

山陽の名声が天下に拡がりつつある中での帰省はやはり心がはずみ、聞き覚えのあるお国訛りも懐かしかった。叔父杏坪は兄の春水の助手との名目で広島藩の儒員に登用されて以後、文化九年(1812)十月、五十七歳で備後国北部の三次郡・恵蘇(えそ)郡の督郡となり、七十歳で新たに奴可郡、三上郡の二郡を加えた四郡(現在の三次市、庄原市、双三郡、比婆郡)の代官に任じられた。

四郡とも山間部の寒冷地であるため稲作に適する土地が少なかったこともあって百姓一揆が頻発して、統治には苦労の多い土地柄であった。そんな中にあっても杏坪は良く農民の声を聞き、農村の飢餓対策として柿の木の植樹を奨励したり、今でいう敬老会組織を立ち上げたりして献身的に郡政にあたった。

藩では杏坪功績を高く評価し、文政十一年(1828)には七十三歳で三次町奉行に任じられ、朱子学を政(まつりごと)に生かした政務を実践した。(現在、杏坪の役宅跡は杏坪が名付けた「運甓(うんべき)居(きょ)」として県史跡に指定され保存されている。

運甓とは体力を養う為に甓(しきがわら)を運んだと言う故事に因んでいる)又、広島藩の地誌「芸藩通(げいはんつう)志(し)」の編集も命ぜられていた。

頼山陽像(尾道千光寺)

万四郎(杏坪・春草)は、兄の弥太郎(春水)、松三郎(春風)と共に京都下鴨神社の荘園として開けた竹原出身の頼三兄弟として、そろって名をあげ「三頼」と称賛されていた。

杏坪は山陽にとって江戸詰めの多かった父春水に代わって山陽の父親代わりにもなってくれた。頼兄弟の中でも杏坪は優れた山陽の才能を早くから見出し、山陽が起こした問題を幾度となく庇い続けてくれた。

山陽の神経症さえ「陽症」であると庇ってくれた。既に春水、春風の兄二人は亡くなっており今は杏坪にとっても山陽は心の支えともいうべき存在になっていた。山陽は杏坪から郡政のあれやこれやと聞いた。

杏坪は芸州北部の貧農地帯の悲惨さと重税について代官として、世の中で正に官に仕えれば険悪なことを覚え、世情はすっぱくて塩辛いことばかりで思うに任せないとも語った。幕藩体制下において追いつめられていく民衆の生活を何とか救済したいという杏坪の地方官としての熱意に頭の下がる思いであった。二人の話は尽きる事がなかった。

話し込んで呑んで酔いの回った杏坪は何時もの様に頼家の遠祖は三原近郊の頼兼村の出身で小早川氏に仕えていたことから、毛利元就の三兄弟、隆元、元春、隆景の話を自分達兄弟に準(なぞら)えて語り出した。

二月十七日、山陽は帰路の途中、吉田郡山(よしだこおりやま)の麓にある毛利元就の墓に立ち寄った。墓所は石玉垣に囲まれた五m四方の敷地の中に高さ一m程の低い墳丘があり、その中央に植えられていた墓標樹(ハリイブキ)は既に枯れていたが、寧ろ立ち枯れたハリイブキの姿に戦国の世の中国地方のほぼ全域を制覇し一代で大国を築き上げ「戦国の雄」とも讃えられた戦国武将毛利元就の姿を重ね合わせていた。

十八日の夜遅く広島の杉(すぎ)ノ(の)木(き)小路(しょうじ)(現広島市中区袋町の頼山陽史跡資料館)の屋敷に着いた。直ぐに父の霊前にと持参した酒を供えて手を合わせた。手を合わせながら山陽は文化十年(1813)父が思いがけなく幼い聿庵を伴って上京して来た時の事を思い出していた。

昔気質の父は表向きは有馬の入湯を兼ねつつ典医に診察を乞うという名目で公休を貰ってやって来たのであった。「児ハ泣イテ吾ガ韈(ベツ)ヲ結ビ、父ハ呵(シカ)ッテ、留連スル勿レト。泣クト呵ルト、情ハ二ナク、頭ヲ回(メグ)ラセレバ、海山烟(ケム)ル」と、春水は世間体もあって山陽は絶対に許さないとしていたが、勿論山陽の事が気になっていた。

山陽は位牌を見上げながら涙が溢れて止まらなかった。頼家の為に懸命に働いていた父親を当時は理解しようとしなかった。妻淳の事、息子山陽の代わりに跡継ぎとして向かい入れた景譲(春風嫡子)の事等々切りの無い程散々心配や迷惑をかけた。本当に申し訳なかったとの思いは拭えなかった。かなわない事であるが、壮健であった頃の父と酒を酌み交わして謝りたいと思った。

父春水の十三回忌の法要を済ますと、三月七日には母梅颸を伴って京橋川より船で京に向け広島を発った。梅颸との号は父春水が名付けたものであった。

意に反して母梅颸は号に意味を込めた「ひそやかな梅の香」というより、むしろ積極的で都会的でおおらかで明るい性格であった。気兼ねなく笑い喜ぶそんな母の姿を見て山陽は幸せであった。母の望む事は全て叶えたいと思っていた。

この広島への帰省の前の一月十三日に京都から尾道の友人である橋本(はしもと)竹下(ちっか)宛に手紙を送っていた。それは「この春は父春水十三年忌の為広島へ帰省するが、帰京の途中尾道に寄り、お前さんがその後手に入れた古画を鑑賞したいと思っている。

その時の為に煎茶用の道具を一式入れた茶籃(ちゃらん)を送り届けておく。宇治の「一(ひと)時雨(しぐれ)」という茶葉と京の蒸菓子「村雨(むらさめ)」も添えておく。もともとお前さんは私の嫌いな抹茶派であるので煎茶の入れ方も伝授しておくが、清らかで上品な趣のあるこの味を知らぬは田舎者である。」

更にもう一言、「尾道の茶菓は田舎流である」と書き送っている。(頼山陽書翰集「煎茶の秘訣」より) こういった講釈を、食通で酒好きの山陽は酒の銘柄だけでなく、酒器や酒の燗の仕方から飲み方に至るまで色々なことにこだわって自分流のやり方で、他人にも事細やかに解説をしている。

ただ、人が不愉快な気分になるようなことも黙っておれなくて、ついつい喋ってしまう。こんなところがいかにも山陽らしい。そんな山陽に対し父は眉をひそめていたが、どうも生まれ持っての性格というのは生涯変わらなかった。

尾道には三月十日に着いた。当時の尾道は西廻りの航路が開かれて以降、北前船が頻繁に出入りし、単に潮待ち風待ちというだけでなく物流の中継基地として港は活気に溢れていた。その経済活動の発展と共に町には財を成す多くの豪商が出現していた。

渡(おり)橋(はし)眞兵衛もその一人で大紺屋(おおこんや)という屋号で造酒業や各地から商品の受託や仕入れを行う問屋商人として財を成していた。松江藩の御用商人として米の買い取りも行っており、松江迄の旅日誌も残っている。山陽は大紺屋を通じて今でいう財テクを行っていたとも言われている。

後に書は師匠である山陽に勝っているとも言われる山陽の弟子となった宮原節庵(士淵)は眞兵衛の五男である。

その日は渡橋家に寄り、「茶は喝(かつ)を止むるに非ず、飲むに非ず、喫するなり」などと山陽は煎茶道小川流の祖である小川可進との交流で得た煎茶の極意を得意に成って講釈したり、竹下の持参して来た書画等を鑑賞したりして、夜遅く迄語り合った。(渡橋眞兵衛を含め大紺屋の墓所は尾道千光寺観音堂の東側にある)

次の日は尾道から海路で東上したが、本来であればもう少し早く着く予定であったが、東風が強かったため淀に着いたのは十八日になってしまった。「折角の桜の見頃を外してしまっては心残りじゃ」との山陽の提案で、淀から直接嵯峨に回って桜見物を楽しんだ。

三月二十日は御室や平野神社の桜を見てまわり、水西荘(京都市上京区東三本木通丸太町上ル)についた時にはすっかり暗くなっていた。

落ち着く間もなく三月二十五日には山陽は、梅颸、妻の梨(り)影(え)、息子の又蔵(支峰)、宮原節庵を伴って鈴鹿の関を越えて伊勢に向かって京を出発した。

今年で七十歳となる梅颸は山陽にそれまで三度京や京の近郊を案内してもらっていたが、伊勢方面は始めての旅ということもあり、うきうきとして上機嫌であった。

水西荘(京都市上京区東三本木)

しかし、梨影にとっては日頃は渋珍な山陽も母の接待にはタガが外れてしまうといったこの山陽の大盤振る舞いに、もう少し世間にお世辞の一つも使って家計のやり繰りの事も考えて下さいと愚痴の一つも言いたいところであったが、以前にも島原の三文字屋に登楼して花魁を総挙げするというとんでもない豪遊をしたりして山陽は母親が楽しんでくれるのであれば金にいとめは付けない事を知っていた。

しかし梨影にとって又蔵と一緒に伊勢まで旅行に連れてきてもらえた事にやはりそれ以上に嬉しさを隠せなかった。

梅颸と梨(り)影(え)の二人は伊勢神宮の参拝もそこそこにあそこには何、こちらには何とご近所に配る土産選び等に夢中であった。伊勢から伊賀上野、笠置山を巡った後、木津川で淀へ下り、四月五日に帰宅した。幸いなことに十日間天気にも恵まれた。山陽にとって楽しい旅になったが、もう次は何処にと考えていた。

伊勢から帰っても相変わらず水西荘には多くの来客があった。そしてきまって酒盛りが始まった。書斎の障子を開いて東の方を見上げれば、最高峰の比叡山から南の稲荷山まで連なる東山三十六峰が柔らかでたおやかな緑の稜線を見せている。

その東山が西日を受けて茜色になったかと思うと紫色に変わり、やがて黒い稜線を留めるまで刻一刻と表情を変えていく。水西荘の横を緩やかに流れる鴨川の水面は川底の石で次々と細かな幾つもの小さな波になって流れ、その波形に沈まんとする陽が当たって乱反射して白くキラキラと照り返している。この山紫水明の頃合いを「風景無双」として特に山陽は気に入っていた。

自らの号を「三十六峰外史」としているほどである。芭蕉の門人の一人である服部(はっとり)嵐(らん)雪(せつ)はその姿を「布団着て寝たる姿や東山」と詠んでいるが、山陽自身も「ふとん着て寝たる姿は古めかし、起きて春めく知恩院、その楼門の夕ぐれに好いたお方に逢ひもせで、好かぬ客衆に呼び込まれ」という自作の端唄「ひがし山」の台詞を書いている。

朝な夕な瀬戸内海を見て育った山陽には、やはりどこか「水辺」への憧れがあって、自然に住むのであれば水辺に、出来れば鴨川の近くにと考えて選んだ場所であった。この場所は現在、「山紫水明処」(京都市上京区東三本木通丸太町上ル)として財団法人頼山陽旧跡保存会により管理されている。

多芸多才で陽気な梅颸は日々、水西荘を訪れる多くの文人墨客が交流する中に混じって、会話を楽しんだり歌を披露したりして始終ご機嫌であった。

梅颸は廃嫡したとはいえ我が息子がこのように京都で立派に根を張って活躍している姿を見て、質素倹約に励む一方、家計のやり繰りに苦労をして、機織りで家計を支えていた春水との生活を想って感激し、気持ちが高揚してくるのを抑えることが出来なかった。鬱症であった山陽の行く末を心配して亡くなった夫にこの姿が見せたかったと思わず目頭が熱くなっていた。

今回の京都旅行では伊勢神宮参拝の他、山陽は母を伴って四月十九日には下鴨神社の御蔭祭、二十二日の葵祭り、五月六日には石山で蛍狩りをし、六月二十五日には大阪の天満宮の船渡りの神事を見物した。

又、中秋の八月十五日には琵琶湖に舟を出し月を眺めて楽しんだ。山陽は何時もの様に母に喜んでもらいたくて、京阪の珍しい行事や母が望んだ事は全て都合をつけた。

いよいよ十月二十日、山陽は母を送って広島に帰ることにした。途中、伊丹には二十二日に着いた。予め呼び出していた大阪に逗留していた豊後岡藩の田能村竹田も合流し、二十三日は伊丹「剣菱」の酒造元である坂上桐陰の案内で箕面の大滝の紅葉を楽しんだ。

名物の菜種油で揚げた紅葉(もみじ)の天麩羅を好物の辛口の酒のあてに祝杯を挙げ再会を祝した。その後坂上家に二泊し、竹田の絵を坂上に周旋した。山陽は母に同行して十一月一日に尾道に入ったが、広島までは親戚の立(りつ)斎(さい)に送らせた。梅颸が広島に戻ったのは十一月三日で、三月に出発して以来、約八ケ月もの長旅となっていた。

山陽は尾道から船で一旦竹原に寄って用事を済ませてから再び尾道に入り、橋本竹下の屋敷に逗留した。目的は竹下に約束していた「耶馬溪図巻」を描くことであった。

山陽は十年前の文政元年(1818)十二月、九州方面の大旅行の途中豊前の正行寺(大分県中津市)に末広(すえひろ)雲(うん)華(げ)を訪ね、案内された「山国谷」と呼ばれていた渓谷に強い感銘を受け、中国風に「耶馬渓」と名付け、翌年、その景観を描いた画に紀行文と詩を添えて雲華に送った。文政十二年(1829)十一月、山陽は竹下にこの時のことを次のように書き残している。

「私は、元吉(竹下)のために此の図を作ることを了承し、承諾してから十年、今ようやく約束を果たすことができた。あいにく旧本(雲華本)が手元になく、照らし合わすことができないので、自分のどこから着手したらよいのかよくわからない。

腹を撫(な)でること両日、夜は酒を命じて元吉と対酌し、興が乗ってくるとおもむろに筆をとって輪郭を描き、一通り描き終わった。その後、山の皴を描き塗ること数回、その間、元吉が度々やって来ては様子をうかがい、話しかけては作業を邪魔した。結局、六日間かかってようやく描き終えた。絹はとう(絵絹を張る木枠)を用いず、折り畳んだところは墨が染みて跡になった。

初めは絹本の末尾を広げ、左方から描き始め、右へ描き進めていくうちに絹本が尽きてしまった。そこで無理に画を描き収めた。それ故に巻首が縮こまってしまったのは残念なことだ。記や詩にいたっては、稿本をもっていないので、帰京してから書き上げ、さらに末尾に一段の文章を補記したので、末尾の文章と巻首の絵の長短を補うことができた。最後に詩を作って言う。

「水鳥が雪融(ゆきど)けの泥を踏み、爪痕を残したが、今となっては已(すで)に茫然。その足跡が俗塵(ぞくじん)に埋もれて早や十二年。心の中の渓谷や山々の青さは、未だに消えていない。君の為に絹を広げて山水画を作っている」元吉はその気韻(きいん)を賞して、形(かたち)にこだわることはない。」と。(頼山陽遺墨選より)この絵は雲華に贈った作品より遥かに大きく幅三十四・二センチ、長さ十一㍍六六という大作であった。

書に比べどちらかというと画は余技である考えていた山陽であったがこの作品は気に入っていて、文詩と共にこの画が技巧を超越した精神性の高さに真骨頂がある事を竹下に自讃しているところがいかにも山陽らしい。

十一月十一日、田能村竹田が竹下のために描いた「晴窓(せいそう)小娯(しょうご)帖(じょう)」の画帖に標語をしたためた。

竹田も山陽に是非にと望んでいた事であった。山陽が竹田の画が進歩しているのを褒めたので竹下が理由を聞くと山陽が答えて「板(ばん)を化(か)して活(かつ)と為し、生(せい)を養(やしな)いて熟(じゅく)と為る」(絵という平板な物を進歩させて、生き生きと精彩を放って熟成させている)と賞賛している。又、「一頁の中に於いて位置畢(ことごと)く備わり、一莖(けい)の草の丈六の金(こん)身(しん)と化(か)するの勢い有り。

所謂(いわゆる)獅子(しし)兎(うさぎ)を搏(う)つにも、亦(また)た全力を用(もち)うという者(もの)なり」(一ページの中の配置がことごとく適切であり、一本の草が一丈六尺の金の仏像と化するような勢いがある。

獅子はウサギを捕まえる時でも全力を用いるというが、竹田の画はそんな迫力がある)と語っている。竹田も「絵は形を似せる事では無く、大切なのは気韻だ」と山陽と同じ感想を書き残している。

橋本竹下は字を元吉といい、吉兵衛と通称した。竹下はその号である。三原の川口家に生まれ、尾道の豪商橋本家(加登灰屋)を継いでいた。学問を好み詩文に秀でて、はじめ神辺の儒学者菅茶山に学び、その時塾頭であった山陽を知った。

山陽が京都に出るに従い、自らも京都に移ってその門下となった。生涯を通じ山陽と親交を結んだだけでなく、竹田をはじめ当時の文人墨客等と深く交流し、パトロン的な支援にも努めた。加登灰屋の商売でも現金取引で石橋も叩かねば渡らないといった堅実型で質屋、金貸、両替など金融関係の他、新田・塩田開発などを手掛け、本家である灰屋を凌ぐまでに成長し、文政四年(1821)、尾道の戸数(土地も含む)六百九十五戸の内八十六戸(約十二%)が貸金の抵当流れなどで加登灰屋の所有となっていた。文政四年、その竹下が京都の山陽を訪ねた時のことを、山陽は菅茶山宛てに次のような手紙を送っている。

「竹下は私の借家の三畳の間に寝起きし、ご馳走は食べず朝夕茶漬け、香の物、煮豆、豆腐ばかりを食べ、祇園の花街にも遊びに行かず、ただひたすら私と書画や詩評を論じることのみを好み、酒の席には侍座しているだけで酒も飲まない。」(頼山陽書翰集「奇男子橋本竹下」)と真面目にも程があるとの報告をしている。

しかし山陽は学を好み、詩文にも長じ、風流洒脱で君子人の風のあった竹下を信頼していた。同時代の漢詩人で、共通の知人である梁川星巌も「竹下詩鈔」の序文に竹下を自分の友人とした上で「その詩作は尽きることがない。

さらにその歌辞は、雄であっても粗ではなく、厳であっても酷ではない。情の厚さと悲しみの情に溢れている。」(鷹橋明久氏訳)と述べている。又、山陽が生きている間に唯一出版された山陽の歴史観である「日本楽府」についても文政十一年(1828)十二月、わざわざ竹下宛にその著述を誇示した手紙を送っている。

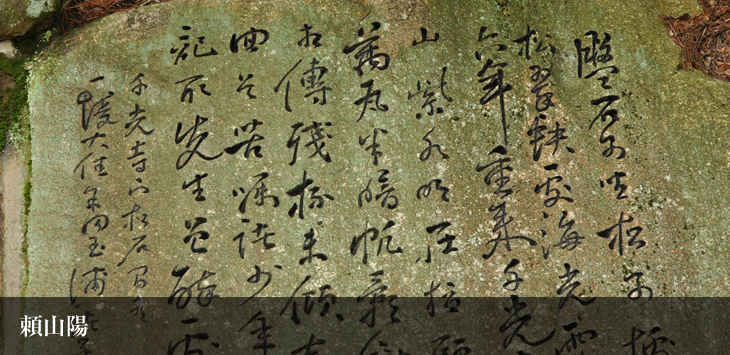

耶馬溪図巻を描き上げた後、山陽は竹下をはじめ尾道の文人達と一緒に千光寺山に登り『、撫(ぶ)松(しょう)庵(あん)』と山陽が自ら名付けた山頂の草庵で酒を酌み交わし「千光寺に遊ぶ」と言う漢詩を詠んだ。

撫松庵から見た尾道市街

磐石(ばんじゃく)座(ざ)すべく松(まつ)拠(よ)るべし

松翠欠(しょうすいか)くる処(ところ)海光(かいこう)露(あら)わる

六年重(かさ)ねて来(きた)る千光寺

山紫水明(さんしすいめい)指顧(しこ)にあり

万瓦(ばんか)半(なか)ば暗(くら)くして帆影(はんえい)斜(ななめ)なり

相伝(あいつど)う残杯(ざんぱい)未(いま)だ傾(かた)け去(さ)らず

首(こうべ)を回(めぐ)らして苦(ねんごろ)に諸青年(しょせいねん)に嘱(しょく)す

記取(きしゅ)せよ先生(せんせい)かって酔(よ)いし処(ところ)と

山陽は京都では山紫水明の頃、鴨川を前にした水西荘で暮れ始める東山の山並みを眺めながら気の会った仲間と酒を飲んで語らい、尾道では弟子達と玉の岩の千光寺に登り、自ら名付けた撫松庵で「山紫水明指顧あり」と、東西に広がる鶴湾(尾道水道)を眺めながら、大好物の餅を頬張り、美味しい酒を飲んでいる。

当時の尾道には豪商を中心とした風雅な茶園文化が醸成されており、山陽は京都と同じような自由な尾道の文化の熟成度に山陽は居心地が良かった。(尾道を訪れた二十五人の文人墨客の歌や詩や手紙を千光寺の自然石に彫り込んで「文学のこみち」としているが、この山陽の漢詩もその一つとしている。

山陽の事を実務的感覚が無いと痛烈に批判した徳富蘇峰であるが「海色山光信(まこと)に美なるかな、更に懐(おも)う頼子の出群の才を、淋漓(りんり)たる大筆精忠の気、維新の偉業を振起して来たる」と皮肉にも山陽の人となりを称え、日本外史が明治維新の原動力となったことを詠った碑も建っている)

十一月二十二日、山陽は帰京した。春に三次の杏坪を訪ね、帰りに母を伴って京都に戻り、秋には母を広島に送って忙しく過ごしてきた。どんな些細な事にも全力で取り組まねばすまない性分がたたったのか山陽は急に咳き込むようになった。

山陽は年齢のせいだろうと深く気にも留めなかったが、労咳(肺結核)が確実に進行していた。

山陽が十四歳の正月に詠んだ「偶作」という漢詩がある。

十有三春秋

逝者巳如水

天地無始終

人生有生死

安得類古人

千載列青史

十四歳の正月と言っても十二月二十七日生まれの山陽は満十二歳を迎えたばかりである。この年でこのような漢詩を作ったことも驚きであるが、この思いを持ち続けて天下に名を成したのは、父春水、叔父の春風、杏坪の三兄弟の存在だけでなく、幼い頃より寝食を忘れて軍記等を読んでいたという本人の地道な努力、母親ゆずりの何事にも明るくおおらかで前向きな考え方、神経症を好転させた京都での自由な生活、更に本人の強い意志によって遺伝的才能が開花され、さらに高みに登ることになったのであろう。

本人は亡くなる直前迄筆を置こうとしなかった。そこまで本人を突き動かしたものは、未完成の「日本政記」に納得がいかず中途半端の状態で書き残していくのが無念で、更にその上のレベルにまで到達させようと尽きぬ執筆意欲の中で尚も推敲(すいこう)を続けた。後で亡くなった時眼鏡をしていたか否かが話題になるほどであった。

山陽の勤王思想が源平に始まり徳川に至るまでの武家の歴史を記した「日本外史」として世に出た時、現実の幕藩体制の行き詰まりもあって尊皇・倒幕を鼓舞することになった。嘉永六年(1853)、ペリー艦隊が浦賀に来航した。

頼山陽墓所(長楽寺)

この時の幕府老中は福山藩の阿部正弘であったが、ペリーを一旦本国に帰国させ、下々の者達にまで攘夷か開国かを諮問によって検討させている。

挙国一致の方策で乗り切ろうとする幕府の意思を打ち出そうとしていた。ここまでは良いとしても結局、翌年(1854)、朝廷の勅許の無いままに開国し、日米和親条約を締結してしまった。あくまで太陽は皇室であり、幕府は諸大名の盟主にすぎないという山陽がここまで生きていたら阿部正弘の行動には「名分」が無いとして、自ら立ち上がって尊皇倒幕の旗頭となって祭り上げられていたかも知れない。

更に後年「日本外史」「日本政記」は第二次世界大戦での「神国日本」の精神的なバックボーンともなった。さすがにここまでくると山陽は「おいおい、それは違うじゃろ」と言って、慌てて校正の為に机に向かったことだろう。

天保二年(1831)十月十六日、広島に帰省した山陽は母梅颸のお供をして宮島に遊んだ。山陽が二歳の時、両親は山陽を背負ってここに詣でたという。

その日は母を抱きかかえながら詣でることになった。父は既に亡く、五十年の歳月を経て母子共白髪頭になっていた。次の日には厳島神社の神官の案内で神庫の宝物を観てまわった。

十一月七日、京への帰り道、尾道に立ち寄り竹下の別荘(爽籟軒)にしばらく逗留した。先ずもてなされた一服のお茶と床の水仙の香りに気持が癒されただけでなく、尾道ならではの美味しいお酒と美味しい海の幸が用意されていた。

床の掛軸を論じ合い、庭園を巡って風情を楽しんだ。又、竹下の求めに応じ絵や詩を書き残した。その一つに「玉(たまの)浦(うら)小景図」という山水画がある。切り立った岩山の中の千光寺や対岸の向島が描かれている。

その落款には「辛卯仲冬十日夜欲発尾路 酒酣作此図 舟子催促抛筆而起」(天保二年十一月十日の夜、尾道を発とうとして、酒盛りの酣(たけなわ)のなかでこの絵を描いた。船頭が催促したので筆を投げ捨てるように出発した)とあり、楽しい時間を過ごしたので京へ一人で帰る事が憂鬱になっていた。

十一月十日後ろ髪を引かれる思いで尾道を発った。これが広島への最後の帰省となり、母梅颸との永遠の別れになった。尾道への訪問もこの時が最後となった。

翌年の天保三年(1832)六月十二日、山陽は喀血し病床に臥した山陽は薬石の甲斐も無く九月二十三日に五十三歳でこの世を去った。

亡くなる一ケ月程前、父の病状が悪い事を聴き付けた江戸在勤中の長男聿庵が慌てて手配した医者を手紙で「迷惑なり」とした上で「暑さ寒さも彼岸迄というが、彼岸を過ぎて涼しくなれば病気もよくなるだろうから心配しないでくれ」と騒ぎ立てをするなと取り付く島もない。山陽は心配をかけまいと敢えて母梅颸や聿庵には病状を連絡していなかった。

頼山陽墓所(長楽寺)

山陽の墓は祇園円山公園の枝垂桜(しだれざくら)を東に入った「長楽寺」にある。

この長楽寺はあの壇ノ浦で一命を取りとめた安徳天皇の生母建礼門院が僧、印(いん)誓(せい)について剃髪したところである。

この長楽寺本堂の右側にある狭い山道を登っていくと墓所になっており、その墓所の右側の奥に山陽は眠っている。

そしてその正面にはやや小振りな梨影の墓と、左側には若い頃の山陽と性格が似ていたこともあって山陽が死に臨んで最も心配していた安政の大獄で斬首された三男の頼三樹三郎の墓が建てられている。

付記

注1「水西荘」

文政五年(1822)十一月九日建築の水西荘は入母屋造・茅葺の平屋建てで、四畳半の書斎と二畳の待室と水屋の簡素な造りになっている。ちなみに「日本外史」「日本政記」「通議」の三大著作はここで脱稿している。

燈籠「往来安全」

現在尾道東高校の入口横に日本最古の交通標識と言われている頼山陽の筆になる「往来安全」と書かれた燈籠が建っている。もともとは西国街道沿いの防地川付近にあったもので、山陽と親交の深かった茶道薮内流の宗匠内海自得斎(住屋助三郎)が文化十一

年(1814)秋、山脇神社脇の自徳斎の門前にあった石灯篭に揮毫を依頼したものである。

田能村竹田

田能村竹田は安永六年(1777)六月十日、豊後岡藩藩医田能村碩(せき)庵(あん)の二男として生まれ、天保六年(1835)八月二十九日、大阪中島の岡藩蔵屋敷で病没した。田能村家が代々竹田町に居住していたこともあって、家を「竹田(ちくでん)荘(そう)」、自らを「竹田(ちくでん)」と号した。竹田三十六歳の文化八年(1811)、藩内に百姓一揆が起こり、このため藩主に二度にわたって藩政改革案を提出するも受け容れられなかった。

そのため翌年藩校頭取を辞し、息子太一に後を譲り、以後京都、江戸、長崎等々を来訪している。

山陽が竹田に始めて会ったのは文化八年のことで、菅茶山を介して「風竹簾前読」に跋を頼んだのがきっかけで大坂の持明院で会うことになった。

二人はこの時から山陽が「此間は浮生半日之閑どころにては無之、得半生友好候て、一見如故」(文化八年四月三日付竹田宛、「頼山陽書翰集」続編より)というほど馬が合った。

天保元年(1830)、竹田が五十四歳の時、大阪の医師松本酔古の為に画いた「亦復一楽帖」の跋文(おきがき)を山陽に頼んだ。ところが山陽はこの画帖を気に入ってどうしても手放そうとしなかった。そこで竹田は仕方なく諦めて当初十画であったものに、翌年三画を画き足して十三画として作り直した。お互いの性格と、二人の深い交友が偲ばれるエピソードである。

尾道千光寺境内(大師堂の南側)に天保五年(1834)八朔の日(八月一日)竹田は橋本竹下達と「枝一つ老いて萎むのを見る度に魂が消える思いがする」と瓶に飾ってあった花々を憐れんで土中に埋めて酒を注いで弔ったという顛末を碑にした「瘞(えい)紅(こう)碑」が建っているが、竹田は竹田荘の庭にも「筆塚」を建て、使えなくなった筆に感謝の気持ちを表している。

どこまでも心優しい風流人であった。

竹田は尾道を訪れた時は長江の妙宣寺参道の西側の空地にあった現在は廃寺となっている吉祥寺という寺に滞在していた。山陽は文政元年(1818)、九州旅行の途次、岡藩に竹田を訪ねた際、竹田荘にも宿泊している。天保二年(1831)五十二歳の山陽は竹田を誘って嵐山に遊んでいるが「老イヲ吹ク東風、マタ晴ヲ放ツ、嵐峡二遊バント欲シテ、再ビ城ヲ離ル。花アレバ固(モト)ヨリ可、花ナクモ可ナリ、タダ喜ブ、君ト手ヲ携ヘテ行クヲ。」と、久しぶりの再会に山陽は別れ難く、この日の記念として山陽は愛用のガラスコップを竹田に送っている。これが形見となってしまう事をお互い知っていただろうか。

現在、尾道千光寺の共楽園跡地(旧千光寺公園)には竹田の像が建てられている。

春夏秋冬。季節ごとに尾道は様々な顔を見せてくれます。

歴史的な名所を訪れるのも良し、ゆっくりと街並みを歩きながら心穏やかな時間を過ごすのも良し、美味しい食事を心ゆくまで楽しむも良し。

大人な遊び方ができる尾道において「尾道に来たら、ココだけは行って欲しい!」という、管理にイチオシの観光スポットを紹介しています。詳しくはこちらのページを読んでみてください。

>>管理にオススメの観光スポット